建築用語集 内装用語集の記事一覧

鉄と木を組み合わせた物の総称

例 アイアンウッドキッチン、アイアンウッドシェルフ etc...

ウリン(別名 アイアンウッド ・ ビリアン)はインドネシア・マレーシアが原産地の耐久性と強度に優れた、

その名の通りの超硬質木材のこと。

1996年に日本への輸出が解禁して以来、国内でも浮き桟橋、公園、遊歩道、最近では住宅用ウッドデッキにも広く使用されてきている

例 アイアンウッドキッチン、アイアンウッドシェルフ etc...

ウリン(別名 アイアンウッド ・ ビリアン)はインドネシア・マレーシアが原産地の耐久性と強度に優れた、

その名の通りの超硬質木材のこと。

1996年に日本への輸出が解禁して以来、国内でも浮き桟橋、公園、遊歩道、最近では住宅用ウッドデッキにも広く使用されてきている

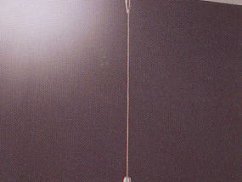

コーブ照明とは、天井の隅などに光源を隠して、天井面に柔らかな光を拡散させる照明手法のことです。

天井への間接照明の手法のひとつです。

間接照明の中でも最も一般的な手法で、天井が低い、広い空間に有効とされています。

天井への間接照明の手法のひとつです。

間接照明の中でも最も一般的な手法で、天井が低い、広い空間に有効とされています。

コージェネレーションとは、熱と電気を同時に供給することができる、省エネルギーシステムのひとつです。

発電機で発電するときに発生する排熱を、熱交換させ給湯や冷暖房、工場の熱源などに有効利用するシステムのことです。

ガスタービンやディーゼルエンジンで発電をして排熱を利用するシステムと、水素と酸素を化学的に反応させて電気を発生させ、化学反応により発生した排熱を利用する燃料電池の二通りがあります。

発電機で発電するときに発生する排熱を、熱交換させ給湯や冷暖房、工場の熱源などに有効利用するシステムのことです。

ガスタービンやディーゼルエンジンで発電をして排熱を利用するシステムと、水素と酸素を化学的に反応させて電気を発生させ、化学反応により発生した排熱を利用する燃料電池の二通りがあります。

浄水器とは、水道水に含まれるカルキや雑菌などを取り除く装置のことです。

主に、活性炭フィルターや中空糸膜などのろ材を使用してろ過します。

水道蛇口部分に取り付けるものと、キッチンにビルトインするものがあります。

どちらとも、定期的にカートリッジ交換をする必要があります。

主に、活性炭フィルターや中空糸膜などのろ材を使用してろ過します。

水道蛇口部分に取り付けるものと、キッチンにビルトインするものがあります。

どちらとも、定期的にカートリッジ交換をする必要があります。

サムターンとは、ドアの室内側についている、錠の開閉つまみのことです。

犯罪の中に「サムターン回し」と言われるものがありますが、

これは、ドアのすき間やドリルで開けた穴から器具を差込み内側のサムターンを回して解錠して不正に侵入するする手口のことです。

これを防ぐにはサムターンカバーを取り付けることが最善作と考えられています。

犯罪の中に「サムターン回し」と言われるものがありますが、

これは、ドアのすき間やドリルで開けた穴から器具を差込み内側のサムターンを回して解錠して不正に侵入するする手口のことです。

これを防ぐにはサムターンカバーを取り付けることが最善作と考えられています。

ダブルシンクとは、キッチンの流し台の水槽部分に2つ(2槽式)のシンクが装備がされているもののことです。

一般的に用いられるダブルシンクは、2つのシンクの大きさが異なり、用途に応じて使い分けることができるようになっています。

一般的に用いられるダブルシンクは、2つのシンクの大きさが異なり、用途に応じて使い分けることができるようになっています。

バーチカルブラインドとは、細い帯状のスラットを垂直に並べて取り付けたブラインドで、左右に開閉する縦型のブラインドのことです。

簡単にいうと、ブラインドを立てにした様な物です。

スリットの幅は、ブラインドよりも広く、どちらかというと、カーテンのような感じです。

簡単にいうと、ブラインドを立てにした様な物です。

スリットの幅は、ブラインドよりも広く、どちらかというと、カーテンのような感じです。

大地震にも耐えられるように、基本的な強度を上げている構造のことです。

基準となる「建築基準法」で、現在の耐震構造の基礎が規定されたのは1981年です。

そのため、住宅の耐震性を判断する目安として、この1981年の建築基準法に則ったものかどうかが問題になります。

基準となる「建築基準法」で、現在の耐震構造の基礎が規定されたのは1981年です。

そのため、住宅の耐震性を判断する目安として、この1981年の建築基準法に則ったものかどうかが問題になります。

太陽の光や熱を電気に変換して利用するシステムのことです。

熱利用には、太陽熱温水器を用いて風呂の給湯に使います。

集熱効率の高い集熱器と貯湯漕、ボイラー、冷凍機などと組み合わせると給湯、暖房、冷房にも利用できます。

電気利用には、太陽のエネルギーを用い、太陽電池で電気に変換して利用します。

熱利用には、太陽熱温水器を用いて風呂の給湯に使います。

集熱効率の高い集熱器と貯湯漕、ボイラー、冷凍機などと組み合わせると給湯、暖房、冷房にも利用できます。

電気利用には、太陽のエネルギーを用い、太陽電池で電気に変換して利用します。

在来木造軸組工法のように軸(柱)ではなく、壁自体で強度を持たせるパネル工法のことです。

気密・断熱・耐震性を重視され、年間を通じて室内の温度変化が少ないです。

24時間連続換気が標準装備となるため、空気もきれいに保たれます。

気密・断熱・耐震性を重視され、年間を通じて室内の温度変化が少ないです。

24時間連続換気が標準装備となるため、空気もきれいに保たれます。

複数の電球を用いた装飾的な多灯照明器具のことです。

チェーンなどで吊り下げるタイプと直付けタイプがあり、ゲストを招くリビングなどの主照明として使用されることが多いです。

昔は、ろうそくを枝形の灯器につけて点灯していたが、現在は電球とガラス部品を使用しています。

重量のあるものは、取り付け補強が必要です。

チェーンなどで吊り下げるタイプと直付けタイプがあり、ゲストを招くリビングなどの主照明として使用されることが多いです。

昔は、ろうそくを枝形の灯器につけて点灯していたが、現在は電球とガラス部品を使用しています。

重量のあるものは、取り付け補強が必要です。

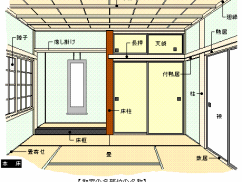

竿縁と呼ばれる細い仕上げ材の上に天井板をのせて張る天井を竿縁天井といいます。

竿縁が天井を支える役目も果たしています。

竿縁の間隔には一般的な決まりがあるが、広い部屋なら広く、狭い部屋なら狭くします。

また、竿縁の方向は、床の間と平行にします。

竿縁が天井を支える役目も果たしています。

竿縁の間隔には一般的な決まりがあるが、広い部屋なら広く、狭い部屋なら狭くします。

また、竿縁の方向は、床の間と平行にします。

建物がしなやかで柔らかい構造、骨組みにかかる力が小さく、超高層ビルに多く使用されています。

地震の時は揺れに抵抗せずにしなり、地面が揺れると、下の階から時間差で揺れ、地面が逆方向に揺れると、それに合わせてまた下の階から動いていきます。

これの繰り返しで地震が終わっても建物はしばらく揺れ地震のエネルギーを吸収します。

ただし建物が柔らかくなると変形が大きくなるので、内外装などへの配慮が必要です。

地震の時は揺れに抵抗せずにしなり、地面が揺れると、下の階から時間差で揺れ、地面が逆方向に揺れると、それに合わせてまた下の階から動いていきます。

これの繰り返しで地震が終わっても建物はしばらく揺れ地震のエネルギーを吸収します。

ただし建物が柔らかくなると変形が大きくなるので、内外装などへの配慮が必要です。

内外装の材料に使われる粘板岩のことです。

屋根葺きの材料として使われることが多いです。

天然と人工のものがあります。

天然スレートは粘板岩などを薄板に加工したもので、独特の質感があるが高価です。

人工のスレートはセメントに石綿などを混ぜて成型します。

不燃性、耐水性、耐久性、遮音断熱性、耐候性に優れています。

屋根葺きの材料として使われることが多いです。

天然と人工のものがあります。

天然スレートは粘板岩などを薄板に加工したもので、独特の質感があるが高価です。

人工のスレートはセメントに石綿などを混ぜて成型します。

不燃性、耐水性、耐久性、遮音断熱性、耐候性に優れています。

化粧・洗顔を主とした洗面器・流し・化粧棚・鏡などを設置した室のことです。

防カビ・防水に対応していることはもちろん、水栓に温度設定機能のあるものやシャワーになっているものもあります。

収納が充実したものや、鏡にくもり止めヒーターが付いたものもあり、高さや間口に合わせて、最近はオーダー感覚で好みのタイプを選ぶこともできます。

防カビ・防水に対応していることはもちろん、水栓に温度設定機能のあるものやシャワーになっているものもあります。

収納が充実したものや、鏡にくもり止めヒーターが付いたものもあり、高さや間口に合わせて、最近はオーダー感覚で好みのタイプを選ぶこともできます。

建物から外部へ突き出している壁のことです。

一般にその幅はそれほど大きくなく、機能としては構造上の目的を持つほか、目隠し・防火・防音や集合住宅のバルコニーに設けられる各戸の分離など、場所によっていろいろあります。

一般にその幅はそれほど大きくなく、機能としては構造上の目的を持つほか、目隠し・防火・防音や集合住宅のバルコニーに設けられる各戸の分離など、場所によっていろいろあります。

敷地の一部が道路に向かって細長く伸びた敷地のことです。

建築基準法では、道路から奥まった建築物の敷地は道路に2m以上接して幅が2m以上必要です。

その敷地と道路をつなぐ通路部分を「路地状部分」「敷地延長」といい、敷地全体のことを「路地状敷地」「敷延」「旗竿敷地」などといいます。

建築基準法では、道路から奥まった建築物の敷地は道路に2m以上接して幅が2m以上必要です。

その敷地と道路をつなぐ通路部分を「路地状部分」「敷地延長」といい、敷地全体のことを「路地状敷地」「敷延」「旗竿敷地」などといいます。

開口部に一定の間隔と角度で取り付けた羽目板のことです。

日よけ・雨よけ・通風・目隠しなどの効果があります。

羽目板が固定したものと動くものがあります。

固定したものは木製が多く、クローゼット扉などに使用されます。

動くものはガラス製が多く、ハンドル操作で連動して開閉します。

日よけ・雨よけ・通風・目隠しなどの効果があります。

羽目板が固定したものと動くものがあります。

固定したものは木製が多く、クローゼット扉などに使用されます。

動くものはガラス製が多く、ハンドル操作で連動して開閉します。

砂壁状の吹き付け仕上げです。

モルタル下地が硬くなる前に吹き付け、表面を粗くして仕上げます。

セメントと砂粒を混ぜた「セメントリシン」やアクリル樹脂に砂粒を混ぜた「アクリルシン」などもあります。

モルタル下地が硬くなる前に吹き付け、表面を粗くして仕上げます。

セメントと砂粒を混ぜた「セメントリシン」やアクリル樹脂に砂粒を混ぜた「アクリルシン」などもあります。

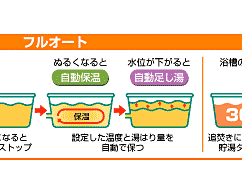

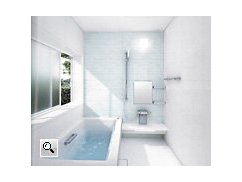

入浴のための室です。

水はけの良さや、防カビ、浴室乾燥はもちろん、快適性やくつろぎ感が求められ、照明や音楽などヒーリング効果を重視したものもあります。

また、入り口の段差や浴槽の高さを低くするなどの安全性を考慮したユニバーサルデザインに配慮した設計も普及してきています。

防水性や施工性のある面でシェアを伸ばしてきたユニットバスも最近では、床・壁・天井・浴槽・水洗金具などの部材を自由に組み合わせてライフスタイルに合った好みの空間をつくることができるようになっています。

水はけの良さや、防カビ、浴室乾燥はもちろん、快適性やくつろぎ感が求められ、照明や音楽などヒーリング効果を重視したものもあります。

また、入り口の段差や浴槽の高さを低くするなどの安全性を考慮したユニバーサルデザインに配慮した設計も普及してきています。

防水性や施工性のある面でシェアを伸ばしてきたユニットバスも最近では、床・壁・天井・浴槽・水洗金具などの部材を自由に組み合わせてライフスタイルに合った好みの空間をつくることができるようになっています。

建物の基礎部分や地面と建物との間に、クッションのような部分をつくり、それにより地震のエネルギーを吸収し、激しい揺れを緩やかな揺れに変換する仕組みのことです。

20階以上の高層建築は、耐震構造によって建物が倒壊しなくても、上層階では揺れが大きくなるため、室内の家具の転倒などで被害が生じることがあります、そのためにこのような構造が開発され取り入れられています。

20階以上の高層建築は、耐震構造によって建物が倒壊しなくても、上層階では揺れが大きくなるため、室内の家具の転倒などで被害が生じることがあります、そのためにこのような構造が開発され取り入れられています。

子供からお年寄りまで、すべての人に対して安全で使いやすいように配慮されたデザインのことです。

建築基準法第52条に示されています。

敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことで、用途地域指定の有無やその種別に応じて定められています。

例えば、敷地面積100m2で容積率が120%の場合、延べ床面積最大120m2の家が建てられます。

敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことで、用途地域指定の有無やその種別に応じて定められています。

例えば、敷地面積100m2で容積率が120%の場合、延べ床面積最大120m2の家が建てられます。

住宅で、洗濯・アイロンがけなどの家事作業を行うための諸設備を設けたスペースのことです。

洗濯からアイロンがけなど一連の作業や縫い物、ちょっとした書き物が1ヵ所でできるようにしていることも多いです。

物干しスペースなどを設けたものもあります。

洗濯からアイロンがけなど一連の作業や縫い物、ちょっとした書き物が1ヵ所でできるようにしていることも多いです。

物干しスペースなどを設けたものもあります。

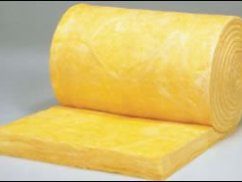

保温のための材料です。

断熱材、保冷材の意味を含める場合もあります。

グラスウール、ロックウール、発泡スチロールなど一般には熱伝導率が特に小さい物質を用います。

軽量で空気を多く含み、使用温度範囲での耐熱性、変質しにくいことなどが求められます。

断熱材、保冷材の意味を含める場合もあります。

グラスウール、ロックウール、発泡スチロールなど一般には熱伝導率が特に小さい物質を用います。

軽量で空気を多く含み、使用温度範囲での耐熱性、変質しにくいことなどが求められます。

熱の移動によって冷暖房を行うシステムのことです。

冷蔵庫はコンプレッサーで空気を凝縮させることで内部を冷やすが、外側は暖かいです。

ヒートポンプのエアコンはこの原理で暖房を行います。

その逆の流れで冷房も可能になります。

エネルギー効率のよい空調システムとして広く使われています。

冷蔵庫はコンプレッサーで空気を凝縮させることで内部を冷やすが、外側は暖かいです。

ヒートポンプのエアコンはこの原理で暖房を行います。

その逆の流れで冷房も可能になります。

エネルギー効率のよい空調システムとして広く使われています。

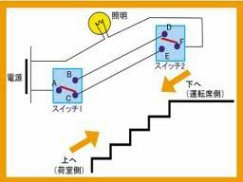

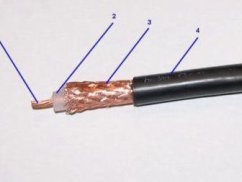

電力配線と情報配線があります。

電力配線には、照明や冷暖房などがあり、情報配線としては電話、ファクシミリ、インターネットなどがあります。

最近では、光ケーブルなど新しいメディアの配線も普及してきています。

電力配線には、照明や冷暖房などがあり、情報配線としては電話、ファクシミリ、インターネットなどがあります。

最近では、光ケーブルなど新しいメディアの配線も普及してきています。

高窓採光のこと。側窓採光のうち、目の高さより高い位置にある窓からの採光を言います。

見通しや通風などの機能は普通の側窓採光より落ちるが、室内の照度分布の均一性が得られやすく、また、その下の壁面を使えるなどの利点があります。

見通しや通風などの機能は普通の側窓採光より落ちるが、室内の照度分布の均一性が得られやすく、また、その下の壁面を使えるなどの利点があります。

ガラス球の中にあるフィラメントに電流が流れ発熱して光ります。

光の色は赤白色で暖かみがあり、調光性に優れ、調光器をつければ明るさ0~100%まで調整できます。

しかし、蛍光灯に比べて、消費電力が大きく、寿命が短いです。

光の色は赤白色で暖かみがあり、調光性に優れ、調光器をつければ明るさ0~100%まで調整できます。

しかし、蛍光灯に比べて、消費電力が大きく、寿命が短いです。

どの方向に光が出ているかを示したものを言います。

照明器具は素材や形によって光の出る方向が変わり、スポットライトのような集光性のあるものは「配光が狭い」などと言います。

また、光の強さと方向を曲線で表現したものを配光曲線と言います。

照明器具は素材や形によって光の出る方向が変わり、スポットライトのような集光性のあるものは「配光が狭い」などと言います。

また、光の強さと方向を曲線で表現したものを配光曲線と言います。

大便・小便をするための施設の総称で和式、洋式があります。

頻繁に使うため、最近では安全性や清潔さ、手入れが簡単であることや快適性が求められつつあります。

洋式では温水洗浄便座や立ち座りを考慮したアームレストが付いたものや、便器の汚れが落ちやすい加工を施したもの、貯水タンクのないもの、便器の縁裏のないものもあります。

また環境に配慮して従来より少量の水量で洗浄できる商品も出てきています。

頻繁に使うため、最近では安全性や清潔さ、手入れが簡単であることや快適性が求められつつあります。

洋式では温水洗浄便座や立ち座りを考慮したアームレストが付いたものや、便器の汚れが落ちやすい加工を施したもの、貯水タンクのないもの、便器の縁裏のないものもあります。

また環境に配慮して従来より少量の水量で洗浄できる商品も出てきています。

Thin and Economical Systemの略で、ガス温水冷暖房システムのことです。

大型のガスボーラーを設置し、キッチンや浴室などの水まわりへ給湯するほか、各居室への冷暖房機に温水を送って暖房や除湿をします。

大型のガスボーラーを設置し、キッチンや浴室などの水まわりへ給湯するほか、各居室への冷暖房機に温水を送って暖房や除湿をします。

調光器対応の照明器具を使用し、明るさの設定を記憶させ、簡単に複数の照明器具をコントロールできる機器のことです。

明るさを調整できることで、同じ部屋で様々な雰囲気(シーン)を演出することができるほか、調光することで電気代の節約にもなります。

明るさを調整できることで、同じ部屋で様々な雰囲気(シーン)を演出することができるほか、調光することで電気代の節約にもなります。

建物内部の一カ所に暖房用熱源装置を設け、各部屋に温風、温水、蒸気などを送り、暖房する中央暖房方式のことです。

光を受ける「面の明るさ」のことです。

照度は単位面積あたりにどれだけの光が到達しているかを表し、ランプの明るさとは異なります。

照度を表す記号はE、単位はlx(ルクス)が用いられます。

場所ごとに、JISで規格が設定されています。

照度は単位面積あたりにどれだけの光が到達しているかを表し、ランプの明るさとは異なります。

照度を表す記号はE、単位はlx(ルクス)が用いられます。

場所ごとに、JISで規格が設定されています。

住宅照明では、直接照明と間接照明があります。

直接照明は天井灯やペンダント、スタンドなど光源からの直接光による照明方法です。

間接照明は光を壁や天井に当て、その反射光を利用する照明方法です。

目に優しく穏やかな光が得られるため雰囲気のある空間づくりに効果的とされます。

直接照明は天井灯やペンダント、スタンドなど光源からの直接光による照明方法です。

間接照明は光を壁や天井に当て、その反射光を利用する照明方法です。

目に優しく穏やかな光が得られるため雰囲気のある空間づくりに効果的とされます。

住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)」に基づいて、戸建住宅やマンションの性能を評価(表示)する制度のことです。

住宅の性能評価(表示)を第三者機関が、耐震性や省エネ性、防犯性などの10項目の評価を行い、住宅の質を高めることを目的にしています。

住宅の性能評価(表示)を第三者機関が、耐震性や省エネ性、防犯性などの10項目の評価を行い、住宅の質を高めることを目的にしています。

自然の温度差、気圧差を利用した換気を自然換気といいます。

空気の移動は、温度差、気圧差のあるところに起きます。

温度差による換気での換気量は、開口面積のほか、給気口と排気口の高さの差や内外の温度差に影響を受けます。

外気圧による換気での換気量は、窓など開口部の開放された面積のほか、内外の圧力差に影響を受け、換気量は、ほぼ開口部の開放面積と外気風速に比例します。

空気の移動は、温度差、気圧差のあるところに起きます。

温度差による換気での換気量は、開口面積のほか、給気口と排気口の高さの差や内外の温度差に影響を受けます。

外気圧による換気での換気量は、窓など開口部の開放された面積のほか、内外の圧力差に影響を受け、換気量は、ほぼ開口部の開放面積と外気風速に比例します。

構造用合板は、普通合板に比べて厚めで建物の構造耐力上で主要な部分に使用します。

曲げ強度やせん断強度に優れた合板です。

その品質は農林省告示第1371号「構造用合板の日本農林規格」で決められています。

曲げ強度やせん断強度に優れた合板です。

その品質は農林省告示第1371号「構造用合板の日本農林規格」で決められています。

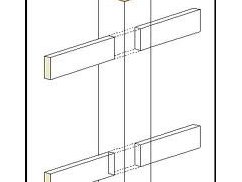

開口部に使われる建具で伝統的な日本建築工法のひとつです。

平安時代に初めて現れました。

細かい角木を縦と横に間をすかして組み、開口部に取り付けられます。

格子戸の竪桟を「格子子(こうしこ)」、格子子を横に貫いてねじれや反りを抑えて固める役割をする部材を「貫」といいます。

平安時代に初めて現れました。

細かい角木を縦と横に間をすかして組み、開口部に取り付けられます。

格子戸の竪桟を「格子子(こうしこ)」、格子子を横に貫いてねじれや反りを抑えて固める役割をする部材を「貫」といいます。

片持ち梁(Cantilever Beam)のことで、通常の梁は両端が柱や壁などに固定されているのに対して、一端のみが固定され、片方は固定されていない自由端になっている構造を言います。

片方のみ固定されるため、デザイン的に自由度が高いのが特徴。バルコニーなどで多く用いられています。

片方のみ固定されるため、デザイン的に自由度が高いのが特徴。バルコニーなどで多く用いられています。

大梁と床スラブ(コンクリート板)の位置を下ではなく、逆の上に設置する工法です。

これらにより室内は柱や梁の出っ張りがないため広く使え、サッシを高く設置できるので明るく開放的な空間になります。

これらにより室内は柱や梁の出っ張りがないため広く使え、サッシを高く設置できるので明るく開放的な空間になります。

羽板(はいた)を水平方向に連続して取り付けたものです。

目隠し・日照調整・換気・通風などができるため、洗面所や浴室、クローゼットに用いられることが多いです。

ガラリをドア下部に設置したものを「ドアガラリ」、ドア全体に付けたものを「ガラリ戸」「よろい戸」「しころ戸」「ルーバー」ともいいます。

目隠し・日照調整・換気・通風などができるため、洗面所や浴室、クローゼットに用いられることが多いです。

ガラリをドア下部に設置したものを「ドアガラリ」、ドア全体に付けたものを「ガラリ戸」「よろい戸」「しころ戸」「ルーバー」ともいいます。

地球に温室効果をもたらすガスのことです。

二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・フロンなど。

近年、人間の活動によって大量の温室効果ガスが大気中に放出され、地球温暖化を加速している原因とも言われます。

二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・フロンなど。

近年、人間の活動によって大量の温室効果ガスが大気中に放出され、地球温暖化を加速している原因とも言われます。

休憩や転倒防止のために設けられた階段の途中の小さなスペースのことです。

階段の方向を変える場合にも設けることがあります。

小休止できるため、子供や高齢者にとっては安全を確保するスペースとなります。

階段の方向を変える場合にも設けることがあります。

小休止できるため、子供や高齢者にとっては安全を確保するスペースとなります。

縦の桟を細かく、横桟は中央に三筋、上下に各一筋ほど入れた欄間のことです。

LEDは「Light Emitting Diode(発光ダイオード)」の頭文字の略称で、電気を流すと発光する半導体の一種です。

これを照明に利用したものがLED照明です。

LED照明は省エネ・長寿命で熱線や紫外線が少ないという特徴があります。

これを照明に利用したものがLED照明です。

LED照明は省エネ・長寿命で熱線や紫外線が少ないという特徴があります。

空気の熱を利用してお湯を沸かす給湯システムのことです。

正式名称は、自然冷媒ヒートポンプ給湯機。

大気の熱を利用するため、従来の電気給湯機よりエネルギーが約1/3となり省エネです。

CO2もフロンガスも排出しない環境に配慮した給湯器です。

正式名称は、自然冷媒ヒートポンプ給湯機。

大気の熱を利用するため、従来の電気給湯機よりエネルギーが約1/3となり省エネです。

CO2もフロンガスも排出しない環境に配慮した給湯器です。

発泡剤で軽くした軽量気泡コンクリートのことです。

板状にしたものはALC板またはALCパネルといいます。

軽量で断熱性、耐火性が高く、施工、加工が容易なことが特徴です。

鉄骨で骨組みをつくり、その壁や床に取り付けて施工します。

板状にしたものはALC板またはALCパネルといいます。

軽量で断熱性、耐火性が高く、施工、加工が容易なことが特徴です。

鉄骨で骨組みをつくり、その壁や床に取り付けて施工します。

鉄筋コンクリート造などの建物全体を外側から包むように断熱する方法です。

外側から断熱材で囲むので、内断熱より柱と断熱材の間の隙間はできにくくなります。

熱損失が少なく、外気温に左右されないので、結露の心配が少ないです。

断熱面積が大きくなるので、多少コスト高になってしまいます。

木造住宅の外断熱は「外張断熱」といいます。

外側から断熱材で囲むので、内断熱より柱と断熱材の間の隙間はできにくくなります。

熱損失が少なく、外気温に左右されないので、結露の心配が少ないです。

断熱面積が大きくなるので、多少コスト高になってしまいます。

木造住宅の外断熱は「外張断熱」といいます。

鉄筋コンクリート造などの建物の内側に断熱材を施工する工法です。

天井や壁、床下、柱と柱の間に断熱材を入れ、室内を包み込むように家の内側から断熱します。

ローコストで施工でき、ほとんどの断熱材が使用できるが、柱と断熱材の間にわずかな隙間が出来るので、その部分から熱が伝わり、内部結露が起きるおそれがあります。

木造住宅の内断熱は「充填断熱」といいます。

天井や壁、床下、柱と柱の間に断熱材を入れ、室内を包み込むように家の内側から断熱します。

ローコストで施工でき、ほとんどの断熱材が使用できるが、柱と断熱材の間にわずかな隙間が出来るので、その部分から熱が伝わり、内部結露が起きるおそれがあります。

木造住宅の内断熱は「充填断熱」といいます。

住まいの価値を診断する建物調査(インスペクション)をする専門家のことをインスペクターと言います。

インスペクターに対する直接の資格はないが、主に建築現場や設備に詳しい人、建築士や不動産コンサルタントなどの専門家が関わっています。

インスペクターに対する直接の資格はないが、主に建築現場や設備に詳しい人、建築士や不動産コンサルタントなどの専門家が関わっています。

インスペクションとは、建物調査のことです。

建築現場や設備、建築士などの専門家による調査で、住宅の良しあしを見分ける判断材料として注目を集めます。

中古住宅市場の発達しているアメリカでは数十年前から、既存住宅のインスペクションが行われていて、全米の中古住宅取引の90%以上に導入されています。

日本でも耐震偽造や欠陥住宅などの社会問題から中古住宅のみならず、新築住宅でも依頼する人の件数が増えています。

建築現場や設備、建築士などの専門家による調査で、住宅の良しあしを見分ける判断材料として注目を集めます。

中古住宅市場の発達しているアメリカでは数十年前から、既存住宅のインスペクションが行われていて、全米の中古住宅取引の90%以上に導入されています。

日本でも耐震偽造や欠陥住宅などの社会問題から中古住宅のみならず、新築住宅でも依頼する人の件数が増えています。

光源の光の色を表す尺度のことです。

色温度が低いと白熱灯のように赤みがかった暖かみのある光になり、高いと一般的な蛍光灯のような白っぽい光となります。

さらに高いと青みがかった涼しげな光となります。

単位は、K(ケルビン)を用います。

色温度が低いと白熱灯のように赤みがかった暖かみのある光になり、高いと一般的な蛍光灯のような白っぽい光となります。

さらに高いと青みがかった涼しげな光となります。

単位は、K(ケルビン)を用います。

建築基準法などの許可条件に違反している建築物のことです。

許可申請をしないなど手続きに違反している場合と建築物自体が違反している場合があります。

合法に建築後、増改築や修繕などで違法状態になる場合もあります。

許可申請をしないなど手続きに違反している場合と建築物自体が違反している場合があります。

合法に建築後、増改築や修繕などで違法状態になる場合もあります。

壁と床に敷く畳との取り合いを埋めるための細長い木材のことです。

真壁では、柱が露出しその間に引っ込んで壁が出来るため、畳を敷くと隙間が開いてしまいます。

その隙間を埋めるための部材です。

大壁でも、入口や押し入れ等の枠材との取り合いをすっきりさせるため取り付けられます。

真壁では、柱が露出しその間に引っ込んで壁が出来るため、畳を敷くと隙間が開いてしまいます。

その隙間を埋めるための部材です。

大壁でも、入口や押し入れ等の枠材との取り合いをすっきりさせるため取り付けられます。

床や壁面等が平滑ではなく凸凹していることです。

又は水平でないことです。

下地の段階で補修しておかないと、仕上げ面に影響が出ます。

特に薄いものを仕上げに貼る前段階は細心の注意が必要です。

また、既存の壁にクロスを貼るようなリフォーム工事では、不陸をなるべく目立たせないように、厚手のものを選ぶと良いです。

又は水平でないことです。

下地の段階で補修しておかないと、仕上げ面に影響が出ます。

特に薄いものを仕上げに貼る前段階は細心の注意が必要です。

また、既存の壁にクロスを貼るようなリフォーム工事では、不陸をなるべく目立たせないように、厚手のものを選ぶと良いです。

外壁の最下部や窓の下部など、雨などが降った場合に水が廻り込み易い場所に取り付ける部材です。

壁体内に水が侵入すると、建物の寿命が縮むので水が廻り込まないような造りになっています。

錆びないようにアルミなどで製作されることが多いです。

壁体内に水が侵入すると、建物の寿命が縮むので水が廻り込まないような造りになっています。

錆びないようにアルミなどで製作されることが多いです。

仕上げの板材等をお互いぴったり隣り合わせると、微妙な厚みの違いや不陸などで目違いがあるように見えます。

そのため板と板の間を3~6mm程度隙間を空けて貼ると目違いが目立たなくなり意匠的に綺麗に見えるようになります。

そのため板と板の間を3~6mm程度隙間を空けて貼ると目違いが目立たなくなり意匠的に綺麗に見えるようになります。

高架水槽とは、中高層のビルやマンションなどの給水設備で、屋上などに設置されるタンクのことをいいます。

中高層建築物の給水方式で、水道本管から受水タンクに水をためて、ポンプで高架水槽まで押し上げ、高架水槽から落下する勢いで各住戸に給水します。

この給水方式では、受水タンクや高架水槽などの給水設備は建物所有者が管理するもので、定期的点検と清掃が必要です。

安全でおいしい水が送られるには、受水タンクや高架水槽の十分な衛生管理が求められます。

中高層建築物の給水方式で、水道本管から受水タンクに水をためて、ポンプで高架水槽まで押し上げ、高架水槽から落下する勢いで各住戸に給水します。

この給水方式では、受水タンクや高架水槽などの給水設備は建物所有者が管理するもので、定期的点検と清掃が必要です。

安全でおいしい水が送られるには、受水タンクや高架水槽の十分な衛生管理が求められます。

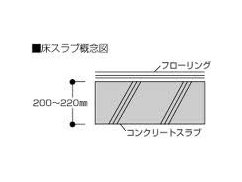

スラブとは、床版のことです。

一般的には鉄筋コンクリート造の建築物において、床の荷重を支える構造床のことをいいます。

本来は平板や石板のことをいいますが、鉄筋コンクリート造では大梁や小梁と一体化してつくられ、内部に碁盤の目状に入れられた鉄筋で強度を確保しています。

建築基準法では構造耐力上主要な部分の床版は8センチメートル以上と定められていますが、マンションなどの集合住宅では上下階への遮音性を高める必要から、20センチ以上の厚さが標準とされています。

コンクリートでつくられているものをコンクリートスラブ、床として用いられるときは床スラブといいます。

一般的には鉄筋コンクリート造の建築物において、床の荷重を支える構造床のことをいいます。

本来は平板や石板のことをいいますが、鉄筋コンクリート造では大梁や小梁と一体化してつくられ、内部に碁盤の目状に入れられた鉄筋で強度を確保しています。

建築基準法では構造耐力上主要な部分の床版は8センチメートル以上と定められていますが、マンションなどの集合住宅では上下階への遮音性を高める必要から、20センチ以上の厚さが標準とされています。

コンクリートでつくられているものをコンクリートスラブ、床として用いられるときは床スラブといいます。

マンションなどで居住者が使用する共有空間のことをいいます。

ベンチなどが設置され、その地域の目印ともなり、待ち合わせ場所にも使えるようなシンボルツリーが植えられている、オープンな庭のようなものです。

英語のCommonからの言葉で、コモンスペース、またはコモン広場とも呼ばれます。

居住者同士の交流や憩いの場として使われるとともに、各住戸の日当たりや眺望など、住環境にも気を配ってつくられます。

また居住者のカースペースを合わせて集合駐車場にし、その一画をコモンスペースとして利用する場合もあります。

これに対して、マンションの居住者だけでなく、誰でも使える公共的な空間はパブリックスペースと呼ばれます。

ベンチなどが設置され、その地域の目印ともなり、待ち合わせ場所にも使えるようなシンボルツリーが植えられている、オープンな庭のようなものです。

英語のCommonからの言葉で、コモンスペース、またはコモン広場とも呼ばれます。

居住者同士の交流や憩いの場として使われるとともに、各住戸の日当たりや眺望など、住環境にも気を配ってつくられます。

また居住者のカースペースを合わせて集合駐車場にし、その一画をコモンスペースとして利用する場合もあります。

これに対して、マンションの居住者だけでなく、誰でも使える公共的な空間はパブリックスペースと呼ばれます。

カードや暗証番号、または住戸内からの操作で、マンションなど共用部分の入り口の施錠・解錠ができるシステムのことをいいます。

居住者がロックを解除しないとマンション内に入ることができないので、不審者やセールスなどの侵入を防ぐことができます。

居住者がロックを解除しないとマンション内に入ることができないので、不審者やセールスなどの侵入を防ぐことができます。

下の階の屋根部分を利用したバルコニーをルーフバルコニーといいます。

マンションでよく見られる形で、ルーフガーデン、ルーフテラスとも呼ばれます。

屋根がなく面積が広いので、普通のバルコニーと比べると、日当たりや開放感に優れているといえますが、

マンションでは、下が住戸の場合が多く、音への配慮が必要となります。

広さに応じて使用料がかかるケースが一般的です。

マンションでよく見られる形で、ルーフガーデン、ルーフテラスとも呼ばれます。

屋根がなく面積が広いので、普通のバルコニーと比べると、日当たりや開放感に優れているといえますが、

マンションでは、下が住戸の場合が多く、音への配慮が必要となります。

広さに応じて使用料がかかるケースが一般的です。

おもにマンションで使われる言葉です。

バルコニー側の間口が広い間取りのことをいいます。

厳密な広さの定義はありませんが、70平米前後の3LDKでは、通常間口6メートル程度が一般的なため、

それよりも広い間口7~8メートル以上の住戸をワイドスパンといっているようです。

ワイドスパンの住戸は、日当たりのよい面や居室を多く取れ、居住性が高くなります。

バルコニー側の間口が広い間取りのことをいいます。

厳密な広さの定義はありませんが、70平米前後の3LDKでは、通常間口6メートル程度が一般的なため、

それよりも広い間口7~8メートル以上の住戸をワイドスパンといっているようです。

ワイドスパンの住戸は、日当たりのよい面や居室を多く取れ、居住性が高くなります。

ドライエリアとは、地下室の壁と平行に、その外側に掘り取られたスペースのことです。

地下室の窓から自然光を採光できるようにしており、換気にも役立ちます。

1994年、建築基準法の改正により

「地階で住宅の用途に供する部分については、その建築物の床面積の合計の3分の1以下に限り、容積率に算入しない」

と規定が変更されました。

以後、都市部でも、地下室を作る人が増えています。

構造面から考えるなら、地下室は防水、湿気対策が大事です。

天井や壁は防カビクロスを使用してその発生を防御します、壁には防水剤を塗布して浸水を防ぐなど対策が望まれますが、

一番いいのは、ドライエリアを作り、つねに部屋が自然光や外気に触れるように…

地下室の窓から自然光を採光できるようにしており、換気にも役立ちます。

1994年、建築基準法の改正により

「地階で住宅の用途に供する部分については、その建築物の床面積の合計の3分の1以下に限り、容積率に算入しない」

と規定が変更されました。

以後、都市部でも、地下室を作る人が増えています。

構造面から考えるなら、地下室は防水、湿気対策が大事です。

天井や壁は防カビクロスを使用してその発生を防御します、壁には防水剤を塗布して浸水を防ぐなど対策が望まれますが、

一番いいのは、ドライエリアを作り、つねに部屋が自然光や外気に触れるように…

パウダールームとは、女性用化粧室、女性用洗面所のことです。

レストランなどでは、パウダールームの良し悪しが、リピーターの数に影響しているとまで言われます。

一般の住居にパウダールームを取り入れる、その形には、さまざまなタイプがあえいます。

ひとつは、単純に脱衣場と洗面所を分けるものです。

これは、家族の誰かが入浴中にも、洗面所を完全に独立した部屋として使えるようにすることで、パウダールームの持つ利便性に近づけた形です。

つぎに、来客のことも考え、トイレのスペースを広くとり、その中にゆったりくつろげる化粧スペースを一緒に取り入れるようにした形です。

さらに、これにプラスしてシャワーもついた小部屋にする形など…

レストランなどでは、パウダールームの良し悪しが、リピーターの数に影響しているとまで言われます。

一般の住居にパウダールームを取り入れる、その形には、さまざまなタイプがあえいます。

ひとつは、単純に脱衣場と洗面所を分けるものです。

これは、家族の誰かが入浴中にも、洗面所を完全に独立した部屋として使えるようにすることで、パウダールームの持つ利便性に近づけた形です。

つぎに、来客のことも考え、トイレのスペースを広くとり、その中にゆったりくつろげる化粧スペースを一緒に取り入れるようにした形です。

さらに、これにプラスしてシャワーもついた小部屋にする形など…

クックトップとは、システムキッチンの煮炊きや調理をする加熱部分のことです。

例えば、ガスコンロや、IHクッキングヒーターなどのことをさします。

一般的には、火力の異なる2~3つのコンロが設置されていて、コンロの下に魚焼きのグリルを併設しているのが最もポピュラーです。

また、加熱する部分なので、安全装置などを搭載したものが多いです。

例えば、ガスコンロや、IHクッキングヒーターなどのことをさします。

一般的には、火力の異なる2~3つのコンロが設置されていて、コンロの下に魚焼きのグリルを併設しているのが最もポピュラーです。

また、加熱する部分なので、安全装置などを搭載したものが多いです。

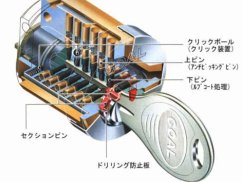

固定された外筒の中に、回転出来る内筒を組み込んだ形状の錠前で、内筒に鍵を差し込み、回転させることで開閉する事が出来ます。

シリンダー錠の内部には、普段は開閉をさえぎるためのピンが内蔵されており、正しい鍵を差し込む事によってピンを押し込み、内筒が回転するようになることで解錠されます。

外部はシリンダー錠として内部はサムターンとし、簡単に開閉出来るようにするのが、住宅の玄関戸では一般的です。

シリンダー錠の内部には、普段は開閉をさえぎるためのピンが内蔵されており、正しい鍵を差し込む事によってピンを押し込み、内筒が回転するようになることで解錠されます。

外部はシリンダー錠として内部はサムターンとし、簡単に開閉出来るようにするのが、住宅の玄関戸では一般的です。

開き戸が閉まった状態で開かないように維持するために、ドア枠に固定させておくための錠のことです。

ノブやハンドルを操作することでラッチボルトが出入りして固定を解きます。

鍵をかける必要がないドアに標準で採用されることが多いです。

サムターン、シリンダーなどの鍵は取り付けできません。

ノブやハンドルを操作することでラッチボルトが出入りして固定を解きます。

鍵をかける必要がないドアに標準で採用されることが多いです。

サムターン、シリンダーなどの鍵は取り付けできません。

鉄筋コンクリートで、コンクリート表面から鉄筋、鉄骨までの被覆厚のことです。

この厚さが足りないと、鉄筋が錆びるなどの欠陥が生じます。

もちろん、耐震性、耐火性にも問題が起こるため非常に重要な要素です。

基礎、壁、床など場所によって厚みが決められています。

この厚さが足りないと、鉄筋が錆びるなどの欠陥が生じます。

もちろん、耐震性、耐火性にも問題が起こるため非常に重要な要素です。

基礎、壁、床など場所によって厚みが決められています。

送風機や換気扇などを使用して強制的に行なう機械換気のことです。

台所のファンも含まれます。

強制換気はその仕組みによって、第一種、第二種、第三種に分けられます。

現在の新築住宅では、機械換気を使用して計画的に家全体の換気を行なわなければなりません。

台所のファンも含まれます。

強制換気はその仕組みによって、第一種、第二種、第三種に分けられます。

現在の新築住宅では、機械換気を使用して計画的に家全体の換気を行なわなければなりません。

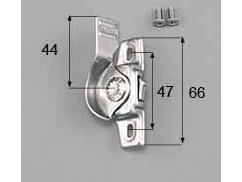

扉を締めた時に丁番自体が外から見えなくなるような丁番のことです。

角型、ルーター型、円筒型などがあります。

扉に埋め込む物もあります。

金物が見えないため、スッキリとした印象を与え、意匠的な要素があります。

角型、ルーター型、円筒型などがあります。

扉に埋め込む物もあります。

金物が見えないため、スッキリとした印象を与え、意匠的な要素があります。

細長い建物やL型、T型の建物などでは地震の時に建物の取り合いの弱い部分に力が集中的に掛かり壊れやすいです。

建物の接合部を離して、ゴムなどの追随性のある部材で接合する事によって地震で掛かる力を逃がし、地震時の建物の変形に対応します。このジョイント部分の名称です。

建物の接合部を離して、ゴムなどの追随性のある部材で接合する事によって地震で掛かる力を逃がし、地震時の建物の変形に対応します。このジョイント部分の名称です。

居室の換気経路を作るために、開きドアの設置されている場所の通気を行うように、ドア本体にガラリをつけたり、ドアの下部を1cm程度カットすることにより、空気の通る道をつけることです。

空気と共に音ももれる事になるため、プライベートスペースでの設置は注意が必要です。

空気と共に音ももれる事になるため、プライベートスペースでの設置は注意が必要です。

建物の防水工事で行われる工法の一つです。

ウレタンを原料にしたものやFRPを素材にしたものなどがあります。

現在は,工法、価格面も含め、ウレタン防水の需要が多いです。

ウレタン防水(ウレタン塗膜防水工法)は、塗料状のウレタンゴムを屋上やベランダなどに刷毛、金ゴテ、ゴムべら、吹付機械などで塗って防水層を形成する工法で、基本的に主剤と硬化剤の2つの成分を混合して施工されます。

施工すると2つの成分が化学的に反応して硬化し、シームレスな防水層になります。

ウレタンを原料にしたものやFRPを素材にしたものなどがあります。

現在は,工法、価格面も含め、ウレタン防水の需要が多いです。

ウレタン防水(ウレタン塗膜防水工法)は、塗料状のウレタンゴムを屋上やベランダなどに刷毛、金ゴテ、ゴムべら、吹付機械などで塗って防水層を形成する工法で、基本的に主剤と硬化剤の2つの成分を混合して施工されます。

施工すると2つの成分が化学的に反応して硬化し、シームレスな防水層になります。

アスファルト、アスファルトルーフィングなどを数層重ね合わせて防水層をつくる工法です。

防水層が厚く連続しているため、施工のバラツキが少なく、信頼性の高い工法です。

主に鉄筋コンクリート造などの建物の陸屋根(ろくやね)などの防水工事に用いられます。

防水層が厚く連続しているため、施工のバラツキが少なく、信頼性の高い工法です。

主に鉄筋コンクリート造などの建物の陸屋根(ろくやね)などの防水工事に用いられます。

筋違い(すじかい)とは、土台、柱、梁で囲まれた長方形の部分に、対角線上に張り渡される部材のことです。

梁、柱、壁の変形を防ぐ役目があります。

また、柱、土台、梁との接合部を強固にする役割もあります。

梁、柱、壁の変形を防ぐ役目があります。

また、柱、土台、梁との接合部を強固にする役割もあります。

ケーシングとは、用途により意味は異なりますが、インテリア、住宅関連では、

ドアなどの建具のまわりにめぐらせた額縁のことです。

ケーシングの特徴は、結露の浸透などを防ぎクロスのはがれを防止したり、意匠状のアクセントにもなります。

ドアなどの建具のまわりにめぐらせた額縁のことです。

ケーシングの特徴は、結露の浸透などを防ぎクロスのはがれを防止したり、意匠状のアクセントにもなります。

コルクとは、コルク樫の木の皮を加工したものです。

ワインなどの栓や住宅の床材などに用いられます。

住宅においてコルクを用いる場合は、主にタイル状に仕上げたものを床材として使われます。

また、コルク材は表面を滑らかに仕上げた製品や、自然の質感を生かして表面を粗く仕上げたもの、耐久性を上げるためにワックスを焼き込んだりと、豊富な種類があります。

ワインなどの栓や住宅の床材などに用いられます。

住宅においてコルクを用いる場合は、主にタイル状に仕上げたものを床材として使われます。

また、コルク材は表面を滑らかに仕上げた製品や、自然の質感を生かして表面を粗く仕上げたもの、耐久性を上げるためにワックスを焼き込んだりと、豊富な種類があります。

システムキッチンとは、調理台、シンク、ガスコンロ、換気扇、ダクトスペースなどを一体化したキッチンのことです。

システムキッチンのタイプには様々あり、スペースや機能の充実性など、好みに合わせて選択することが出来ます。

システムキッチンのタイプには様々あり、スペースや機能の充実性など、好みに合わせて選択することが出来ます。

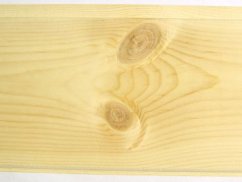

パイン材とは、北米、カナダに生殖するマツの一種です。

住宅では、主に床、壁などの内装材に用いられます。

価格が比較的安価であるため、家具などに使われることも多いです。

しかし、無節のものや、国産の赤松の無垢材は最高級材に入り、かなり高価になります。

また、マツであるため、施工後や、家具などからヤニが出て くることもあるので注意が必要です。

住宅では、主に床、壁などの内装材に用いられます。

価格が比較的安価であるため、家具などに使われることも多いです。

しかし、無節のものや、国産の赤松の無垢材は最高級材に入り、かなり高価になります。

また、マツであるため、施工後や、家具などからヤニが出て くることもあるので注意が必要です。

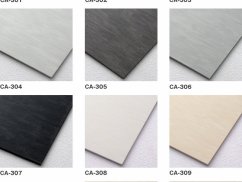

フロアタイル(Pタイル)とは、30センチメートル四方程度の大きさの、タイルのように薄い板状になったプラスチック系の床材のことです。

フロアタイル(Pタイル)の特徴は、汚れにくく、耐水性、耐久性に優れています。

質感は硬いため土足で歩行する場所にも使われています。

フロアタイル(Pタイル)の特徴は、汚れにくく、耐水性、耐久性に優れています。

質感は硬いため土足で歩行する場所にも使われています。

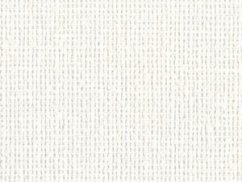

クロス張りとは、住宅などの壁や天井にシート状の仕上げ材を張った状態のことです。

クロスの種類には、ビニールクロス、布クロス、紙クロス、などがあります。

日本の住宅で最も使用されるのはのはビニールクロスと言われています。

またクロス張りには、熟練した技術が必要とされます。

以前はクロスを張る際の接着剤にシックハウスの原因にもなる化学物質が使用されていましたが、現在では問題のない接着剤が使用されています。

クロスの種類には、ビニールクロス、布クロス、紙クロス、などがあります。

日本の住宅で最も使用されるのはのはビニールクロスと言われています。

またクロス張りには、熟練した技術が必要とされます。

以前はクロスを張る際の接着剤にシックハウスの原因にもなる化学物質が使用されていましたが、現在では問題のない接着剤が使用されています。

コーキングとは、充填材のことです。

水密や気密を目的として、サッシ、窓枠、風呂などの部材の接ぎ目部分(隙間)などにパテ状の充填材を詰めることをいいます。

これとよく似たもので、シーリング材というものがあります。

以前は、シーリング材全体をコーキング材と呼んでいました。

現在は、油性コーキング材に限定して コーキング材といいます。

油性コーキング材の特徴は、表面は硬化して皮膜をつくるが、内部はいつまでも固まりにくい性質を持っています。

※業者さんによっては、シーリングを現在でもコーキングと言っている場合があります。

水密や気密を目的として、サッシ、窓枠、風呂などの部材の接ぎ目部分(隙間)などにパテ状の充填材を詰めることをいいます。

これとよく似たもので、シーリング材というものがあります。

以前は、シーリング材全体をコーキング材と呼んでいました。

現在は、油性コーキング材に限定して コーキング材といいます。

油性コーキング材の特徴は、表面は硬化して皮膜をつくるが、内部はいつまでも固まりにくい性質を持っています。

※業者さんによっては、シーリングを現在でもコーキングと言っている場合があります。

クッションフロアとは、不織布やビニール層を使用した、クッション性のある床材のことです。

クッションフロアの特徴は、滑りにくい、水に強い、メンテナンス性が容易であることが挙げられます。

そのため、洗面所やトイレ、キッチンなどの水まわりに使用されることが多いです。

クッションフロアの特徴は、滑りにくい、水に強い、メンテナンス性が容易であることが挙げられます。

そのため、洗面所やトイレ、キッチンなどの水まわりに使用されることが多いです。

型板ガラスとは、ガラスの型面に凸凹(型模様)をつけたガラスで、光は通したいけど視界は遮りたいという場合に使用されるガラスです。

型板ガラスは、業界では短縮して「型ガラス」と呼ぶ方も多いです。

型ガラスと型板ガラスは同じガラスです。

型板ガラスは、業界では短縮して「型ガラス」と呼ぶ方も多いです。

型ガラスと型板ガラスは同じガラスです。

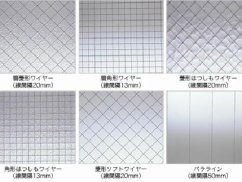

網入りガラスとは、ガラスの内部に金網をはさみ込んだ板ガラスのことです。

網入りガラスの特徴は、ガラスが破損しても内部の金網がガラスを支え、破片が飛び散らないことにあります。

ただし、割れてもガラスの破片が飛び散らないため、割れた時に床に落ちにくく、音が少ないため空き巣などには狙われやすいといわれています。

網入りガラスの特徴は、ガラスが破損しても内部の金網がガラスを支え、破片が飛び散らないことにあります。

ただし、割れてもガラスの破片が飛び散らないため、割れた時に床に落ちにくく、音が少ないため空き巣などには狙われやすいといわれています。

アイランドキッチンとは、キッチン設備を壁から離し、部屋の中央部に配置されたキッチンのことです。

リビングやダイニングを海に見立てると、その中に島(アイランド)があるように配置されていることからこう呼ばれています。

これはキッチン空間をより快適で楽しい空間にするために考案されました。

リビングやダイニングを海に見立てると、その中に島(アイランド)があるように配置されていることからこう呼ばれています。

これはキッチン空間をより快適で楽しい空間にするために考案されました。

主に窓台を基準としてそれよりも低い部分に設けた壁をいいます。

居室では、上部を塗り壁やクロスやパネルにし、腰壁をログウォールにすることがありますが、一般的に腰壁という場合には、パネルや在来構法の壁で、上部と下部での仕上げを変えた下の部分をいい、ポスト&ビームでよく見られます。

ポピュラーな例は、上部を白い塗り壁やクロスで仕上げ、下部には板材を張ったものです。

居室では、上部を塗り壁やクロスやパネルにし、腰壁をログウォールにすることがありますが、一般的に腰壁という場合には、パネルや在来構法の壁で、上部と下部での仕上げを変えた下の部分をいい、ポスト&ビームでよく見られます。

ポピュラーな例は、上部を白い塗り壁やクロスで仕上げ、下部には板材を張ったものです。

柱や壁などの部材の中心から中心まで、または通り芯の間の長さのことです。

建物の面積や長さを測る際に使われます。

このような芯から芯までの距離を測ってとる寸法を「芯芯寸法」といいます。

建築図面の表示もこの芯芯寸法が用いられます。

建物の面積や長さを測る際に使われます。

このような芯から芯までの距離を測ってとる寸法を「芯芯寸法」といいます。

建築図面の表示もこの芯芯寸法が用いられます。

和室の、外に面した壁や室内の壁の開口部に取り付ける建具のことです。

障子紙を通して、ほのかに明るい採光ができます。

障子の一部にガラスをはめこみ、その部分の障子が開閉できる「雪見障子」、全面が格子組みになっている「水腰障子」、障子の一部が開閉できる「猫間障子」、下部に板(腰板)を取り付けた「腰付き障子」などの種類があります。

障子紙を通して、ほのかに明るい採光ができます。

障子の一部にガラスをはめこみ、その部分の障子が開閉できる「雪見障子」、全面が格子組みになっている「水腰障子」、障子の一部が開閉できる「猫間障子」、下部に板(腰板)を取り付けた「腰付き障子」などの種類があります。

家庭内の全ての熱源を電気によりまかなう事です。

一般的に、エコキュート(または電気温水器)、IH調理器(またはラジエントヒーター)、エアコン、蓄熱式電気暖房器または床暖房システム(電熱式、PTC式、蓄熱式、またはヒートポンプ温水式)などを組み合わせます。

一般的に、エコキュート(または電気温水器)、IH調理器(またはラジエントヒーター)、エアコン、蓄熱式電気暖房器または床暖房システム(電熱式、PTC式、蓄熱式、またはヒートポンプ温水式)などを組み合わせます。

浴槽の外周の立ち上がり部分(垂直部分)のうち、浴槽と同じ仕上げが施されている部分です。

エプロンのつき方で、1方半エプロン・2方半エプロン・1方全エプロン・2方全エプロン・エプロンなしなどの種類があります。

2方半エプロンとは、半埋込タイプの浴槽用で浴槽の外周4面のうち、2面にエプロンがついているものです。

エプロンのつき方で、1方半エプロン・2方半エプロン・1方全エプロン・2方全エプロン・エプロンなしなどの種類があります。

2方半エプロンとは、半埋込タイプの浴槽用で浴槽の外周4面のうち、2面にエプロンがついているものです。

家の中で、床板などを張らずに、地面のままに仕上げた空間です。

もともとは土のままの空間のことですが、最近では、コンクリートの上に石やタイルなどを張ってつくったものも土間と呼ぶことが多いです。

靴を脱がずに使える室内スペースなので、来客を気軽に迎える場所として使うことができます。

もともとは土のままの空間のことですが、最近では、コンクリートの上に石やタイルなどを張ってつくったものも土間と呼ぶことが多いです。

靴を脱がずに使える室内スペースなので、来客を気軽に迎える場所として使うことができます。

コンデンサなどの絶縁された導体において、どのくらい電荷が蓄えられるかを表す量のことです。

静電容量とも呼ばれます。

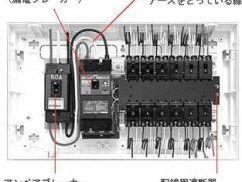

住宅においては同時に使用できる電流量(アンペア数)のことを指します。

つまり同時に使用できる機器の総使用電流のことです。

一般家庭での分電盤の電気容量は普通30Aですが、現在の電化製品が多い生活形態ではブレーカーが落ちこともしばしばあります。

電気容量ごとに電力会社の電気基本料金が決められているので、容量を多くすれば基本料金が高くなります。

静電容量とも呼ばれます。

住宅においては同時に使用できる電流量(アンペア数)のことを指します。

つまり同時に使用できる機器の総使用電流のことです。

一般家庭での分電盤の電気容量は普通30Aですが、現在の電化製品が多い生活形態ではブレーカーが落ちこともしばしばあります。

電気容量ごとに電力会社の電気基本料金が決められているので、容量を多くすれば基本料金が高くなります。

水道メーターやガスメーターが入っているところのことです。

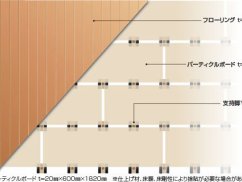

木材の小削片を主原料として板状に成型した建材です。

遮音・断熱性に優れ、加工が容易なため、プレハブ住宅などの床・壁・屋根下地や、表面加工してキャビネットやテーブルトップなどにも使用されています。

JIS(日本工業規格)ではホルムアルデヒドの放出量により3種類(E0、E1、E2)に分類されています。

遮音・断熱性に優れ、加工が容易なため、プレハブ住宅などの床・壁・屋根下地や、表面加工してキャビネットやテーブルトップなどにも使用されています。

JIS(日本工業規格)ではホルムアルデヒドの放出量により3種類(E0、E1、E2)に分類されています。

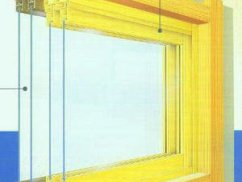

ガラス戸が上下にスライドして開閉する窓です。

上下2枚とも動くダブルハングと片方だけ動くタイプがあります。

場所を取らずに採光や通風を確保したい時に有効な窓です。

ただし3層以上の複層ガラス窓を採用する場合は、窓サッシ全体の重量を考慮する必要があります。

デザイン性だけでなく、操作性にも注意して選択するといいです。

上下2枚とも動くダブルハングと片方だけ動くタイプがあります。

場所を取らずに採光や通風を確保したい時に有効な窓です。

ただし3層以上の複層ガラス窓を採用する場合は、窓サッシ全体の重量を考慮する必要があります。

デザイン性だけでなく、操作性にも注意して選択するといいです。

人が立った時の目の高さのことです。

住宅では視線の高さあたりに位置する、設備や収納スペースのことをさします。

システムキッチン等でよく使われる言葉で、調理を行うカウンターから上部収納までの空間がアイレベルゾーンと呼ばれます。

日常、よく使用する物は、このレベルに置く(設置)する事が多いです。

住宅では視線の高さあたりに位置する、設備や収納スペースのことをさします。

システムキッチン等でよく使われる言葉で、調理を行うカウンターから上部収納までの空間がアイレベルゾーンと呼ばれます。

日常、よく使用する物は、このレベルに置く(設置)する事が多いです。

仕上げの終わりや、複数の仕上げの取り合い部分、その納まりのことです。

天井と壁の接する部分や、壁と床の接する部分などです。

この部分の納まりがきれいでないと、仕事が雑に、空間がだらしなく見えるといわれます。

天井と壁の接する部分や、壁と床の接する部分などです。

この部分の納まりがきれいでないと、仕事が雑に、空間がだらしなく見えるといわれます。

床仕上げ材などの板材で、長さがバラバラのものです。

製材後の端材を板材として利用することから、長さが不ぞろいになったものが多く、定尺材に比べて安価です。

仕上がりの継ぎ目が不規則になり、ひとつひとつの材料が短いことから、施工後の狂いによる影響が少なくなります。

製材後の端材を板材として利用することから、長さが不ぞろいになったものが多く、定尺材に比べて安価です。

仕上がりの継ぎ目が不規則になり、ひとつひとつの材料が短いことから、施工後の狂いによる影響が少なくなります。

人間がおこなっていた設計(Design)作業を、コンピューター(Computer)によって支援(aid)して、設計の効率を高めるという目的から、設計にコンピュータが導入されました。

CAD(Computer Aided Design)とは、コンピューターを用いて設計をすること、もしくはコンピューターによる設計支援ツールのことです。

もともと、コンピュータによる設計の支援を表す言葉でしたが、建築業界では「コンピュータを用いた製図システム」と言う場合のほうが多いです。

この場合は、Computer Assisted Drafting、もしくは Computer Assisted Drawing の頭文字をとったものでで…

CAD(Computer Aided Design)とは、コンピューターを用いて設計をすること、もしくはコンピューターによる設計支援ツールのことです。

もともと、コンピュータによる設計の支援を表す言葉でしたが、建築業界では「コンピュータを用いた製図システム」と言う場合のほうが多いです。

この場合は、Computer Assisted Drafting、もしくは Computer Assisted Drawing の頭文字をとったものでで…

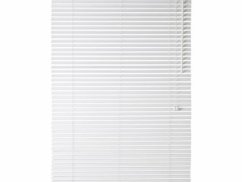

窓の内側に付けられる窓のための覆いの事です。

一般的には、金属やプラスチックの細長い帯状の板を糸で繋いであり、棒や紐で帯の角度を調節できます。

不必要な場合は巻き上げることが出来るものも多いです。木製、布製のものもあります。

一般的には、金属やプラスチックの細長い帯状の板を糸で繋いであり、棒や紐で帯の角度を調節できます。

不必要な場合は巻き上げることが出来るものも多いです。木製、布製のものもあります。

壁面に接するように取り付ける照明器具のことです。

補助的な照明として使います。

このほか、カーテンレールの止め金具や、出入り口・窓などの庇を支えるための持送り(部材)も「ブラケット」といいます。

補助的な照明として使います。

このほか、カーテンレールの止め金具や、出入り口・窓などの庇を支えるための持送り(部材)も「ブラケット」といいます。

給湯器本体のなかで、燃焼に必要な給気と排気をおこなう器具で、これができたおかげで不完全燃焼による事故が減りました。

給気と排気のバランスが常に取れることから、バランス釜と言われるようになりました。

最近では、瞬間湯沸かし器の能力が上がったので、新規には採用されなくなってきました。

給気と排気のバランスが常に取れることから、バランス釜と言われるようになりました。

最近では、瞬間湯沸かし器の能力が上がったので、新規には採用されなくなってきました。

基礎の立ち上がりの天端を水平にするドロッとした、特殊なセメントと混和剤を配合した液状のものです。

コンクリート打設後に、レベラーを流すと鏝でおさえるだけで、自然に水平になってくれる優れものです。

コンクリートとの付着や強度に問題があったが、解消されてきています。

最近では、クッションフロアーをコンクリートに直張りするときにも、レベラーを流しています。

コンクリート打設後に、レベラーを流すと鏝でおさえるだけで、自然に水平になってくれる優れものです。

コンクリートとの付着や強度に問題があったが、解消されてきています。

最近では、クッションフロアーをコンクリートに直張りするときにも、レベラーを流しています。

和室の押入れ上部に設けられた収納スペースのことです。

押入と同じ建具を入れることもあるし、壁としてしまって、棚だけの場合もあります。

この場合は、下の押入から出し入れします。

本来は、床の間の脇に設けられた、違い棚の上部に付けられた袋戸棚のことですが、いまでは押入上の物入れのこととして使われるほうが多いです。

押入と同じ建具を入れることもあるし、壁としてしまって、棚だけの場合もあります。

この場合は、下の押入から出し入れします。

本来は、床の間の脇に設けられた、違い棚の上部に付けられた袋戸棚のことですが、いまでは押入上の物入れのこととして使われるほうが多いです。

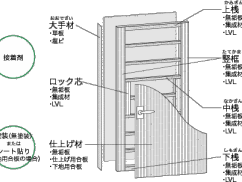

何枚ものパネル状の板を重ねて、集成材の様に作られたドアの事です。

材質として、ハードボードをエンボス加工した比較的値段の安いものから、ベイマツやベイスギのような針葉樹系やオークのような広葉樹のものまで、色々なタイプの木製ドアがあります。

材質として、ハードボードをエンボス加工した比較的値段の安いものから、ベイマツやベイスギのような針葉樹系やオークのような広葉樹のものまで、色々なタイプの木製ドアがあります。

排水のなかでも汚物を専用に排水することをさし、直径75~100以上の管を使い、1/50~100の勾配を確保します。

勾配が早すぎると、液体だけ流れて汚物が残ってしまいます。

トイレとつながっており、一度に大量の液体が流れるので、排水の流れる音にも注意を用いるべきです。

勾配が早すぎると、液体だけ流れて汚物が残ってしまいます。

トイレとつながっており、一度に大量の液体が流れるので、排水の流れる音にも注意を用いるべきです。

最近は、ユニットバスが多くなったので、浴槽だけを注文することが少なくなりました。

しかし、その気になれば、ちょっと気取って桧の浴槽も可能です。

浴槽の多くは、50~55センチの跨ぎであるが、老人にはやや高いようです。

しかし、その気になれば、ちょっと気取って桧の浴槽も可能です。

浴槽の多くは、50~55センチの跨ぎであるが、老人にはやや高いようです。

建具や襖をはめ込むことです。

建て込むともいいいます。

建築には垂直や水平などに若干の狂いがあり、長方形につくられた建具をそのまま入れると、柱とのあいだに隙間ができてしまいます。

そのため、長方形の建具を削って、建付けを合わせる必要があり、建具をはめ込むことを吊り込むといいます。

建て込むともいいいます。

建築には垂直や水平などに若干の狂いがあり、長方形につくられた建具をそのまま入れると、柱とのあいだに隙間ができてしまいます。

そのため、長方形の建具を削って、建付けを合わせる必要があり、建具をはめ込むことを吊り込むといいます。

① 木材の表面仕上げで、チョウナなどで、たたいて薄くそぎ取ること。

② 電動ブレイーやタガネを用いて、コンクリートを削り取ること。

きわめて大きな騒音やホコリが出るので、飛散防止の養生が必要です。

③ 打ち上がったコンクリートを、鑿でたたいて毟った仕上げ

② 電動ブレイーやタガネを用いて、コンクリートを削り取ること。

きわめて大きな騒音やホコリが出るので、飛散防止の養生が必要です。

③ 打ち上がったコンクリートを、鑿でたたいて毟った仕上げ

① Grand Line もしくは Grand Level の略で、設計上の地盤面をあらわします。

建築現場では、GLをBMとの関係で測りだし、設計図の建物が納まるように、高さ決めをします。

② 石膏ボードをコンクリートに固定する方法で、のり付けとなるため、接着材のGlueから、GL(工法)と呼ばれています。

施工後、GLの跡が表れたり、その部分が結露することがあります。

建築現場では、GLをBMとの関係で測りだし、設計図の建物が納まるように、高さ決めをします。

② 石膏ボードをコンクリートに固定する方法で、のり付けとなるため、接着材のGlueから、GL(工法)と呼ばれています。

施工後、GLの跡が表れたり、その部分が結露することがあります。

ステンレス鋼(Steel Use Stainless)の頭文字をとったもので、ステンレス製品のことです。

JISにおいてSUSの略号が付けられ、図面上にSUSと表記されます。

「サス」とも呼ばれます。

JISにおいてSUSの略号が付けられ、図面上にSUSと表記されます。

「サス」とも呼ばれます。

図面の上ではFVVと書かれ、住宅内の配線ではもっともよく使われます。

ビニール被覆された電線を、もういちど2~4本まとめてビニール被覆した電線です。

電線の直径は、φ1.6、φ2.0などがあります。

銅線はヨリ線ではなく単線のため、結線には差込コネクターをつかいます。

ビニール被覆された電線を、もういちど2~4本まとめてビニール被覆した電線です。

電線の直径は、φ1.6、φ2.0などがあります。

銅線はヨリ線ではなく単線のため、結線には差込コネクターをつかいます。

建築が終わってから、電話線などを通すために、先行して施工するプラスチック製の配管材のことです。

正式には合成樹脂製可とう電線管(Combined Duct)と言います。

塩ビパイプと違って、自由に曲げることができ、波型の形状をしているので電線や ケーブルを通す時の抵抗が少ないです。

内径が16ミリからあり、次のサイズは22ミリです。

正式には合成樹脂製可とう電線管(Combined Duct)と言います。

塩ビパイプと違って、自由に曲げることができ、波型の形状をしているので電線や ケーブルを通す時の抵抗が少ないです。

内径が16ミリからあり、次のサイズは22ミリです。

24時間換気は、建築基準法の改正によって、2003年より施行が開始されました。

一般戸建て住宅などへも、従来の自然換気とは異なり、24時間にわたって稼働する換気設備の設置が義務化されました。

一般戸建て住宅などへも、従来の自然換気とは異なり、24時間にわたって稼働する換気設備の設置が義務化されました。

鋳鉄で作られた管です。

ねずみ鋳鉄管と鋳鉄にマグネシウムなどを加えて強度を増したダクタイル鋳鉄管があります。

上水道における導水管・送水管・配水管やガス管などの地下埋設管として用いられる他、大規模建築の排水管などとして使用されています。

接合部が下の写真のように、ボルトとナットで締め合わせるようになっており、定尺物を繋ぎ合わせて施工するなど、現場での切断はできない。木造軸組工法ではVP(塩ビパイプ)が使われ、鋳鉄管はほとんど使用されません。

ねずみ鋳鉄管と鋳鉄にマグネシウムなどを加えて強度を増したダクタイル鋳鉄管があります。

上水道における導水管・送水管・配水管やガス管などの地下埋設管として用いられる他、大規模建築の排水管などとして使用されています。

接合部が下の写真のように、ボルトとナットで締め合わせるようになっており、定尺物を繋ぎ合わせて施工するなど、現場での切断はできない。木造軸組工法ではVP(塩ビパイプ)が使われ、鋳鉄管はほとんど使用されません。

蝶々の羽からきた言葉で、本来は<ちょうつがい>と読びましたが、いまでは<丁番>をあててもいます。

開き戸の建具や襖を開閉するための金物です。

装飾のない普通の蝶番は平蝶番と呼ぶが、スライド蝶番、両側に開く自由蝶番、フランス蝶番や旗蝶番、擬宝珠(ぎぼし)蝶番などなどがあります。

開き戸の建具や襖を開閉するための金物です。

装飾のない普通の蝶番は平蝶番と呼ぶが、スライド蝶番、両側に開く自由蝶番、フランス蝶番や旗蝶番、擬宝珠(ぎぼし)蝶番などなどがあります。

2つもしくは3つの材料が取り合うときの細工の仕方です。

現場でもっとも使われる言葉で、納まらないと大変なことになります。

すべての職人たちは、納めるように仕事をしています。

外から見ると同じ見え方でも、内部をどう作るかで悩むところであります。

後日の経年変化を考えて、もっとも素直な仕組みを作ることが良いです。

現場でもっとも使われる言葉で、納まらないと大変なことになります。

すべての職人たちは、納めるように仕事をしています。

外から見ると同じ見え方でも、内部をどう作るかで悩むところであります。

後日の経年変化を考えて、もっとも素直な仕組みを作ることが良いです。

板を削る道具で、ふつうは手鉋のことをいいますが、最近では機械鉋の使用がふえています。

機械鉋は手持ちの鉋と、手押しといわれる置いて使う鉋があるが、両者とも刃が回るため、削り面に小さな凹凸があります。

それにたいして、超仕上げ鉋は、手鉋と同じ原理のため、平滑に仕上がります。

機械鉋は手持ちの鉋と、手押しといわれる置いて使う鉋があるが、両者とも刃が回るため、削り面に小さな凹凸があります。

それにたいして、超仕上げ鉋は、手鉋と同じ原理のため、平滑に仕上がります。

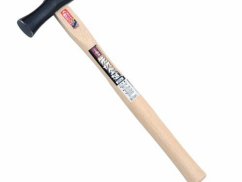

金鎚(かなづち)は、頭部が金属製の鎚です。

代表的な用途は釘打ちです。

用途により多くの種類があり個別に名前が付いている場合もあります。

頭部の材質は炭素工具鋼 (S55C) が多いが銅・銅ベリリウム合金・鉛・ステンレスなど各種存在します。

代表的な用途は釘打ちです。

用途により多くの種類があり個別に名前が付いている場合もあります。

頭部の材質は炭素工具鋼 (S55C) が多いが銅・銅ベリリウム合金・鉛・ステンレスなど各種存在します。

バール(Bar)とは大工道具(工具)の一種で、梃子(てこ)の原理を利用する金属製の棒。鉄挺(かなてこ)ともいいます。

片手で取り扱える重量と長さの小型のものは釘を抜く作業用工具として用いられることが多く、釘抜きとも呼ばれます。

一般に長さが10cm内外から30cm程度までの短い釘抜き専用の小型バールを「釘抜き」と呼び、梃子を目的として利用する工具をバールと呼び区別します。

空気を圧縮して、2気圧以上の圧縮空気を作る機械です。

その空気圧を利用して塗料を飛ばすスプレーガンや、ソケットなどを回すエアツールがあります。

タイプは往復式、回転式、遠心式などがあります。

この機械を使用すると作業効率が大幅に上がります。

その空気圧を利用して塗料を飛ばすスプレーガンや、ソケットなどを回すエアツールがあります。

タイプは往復式、回転式、遠心式などがあります。

この機械を使用すると作業効率が大幅に上がります。

一定の物体の地面に対する角度や傾斜(水平、垂直、45度など)を確認する器具です。

水平器あるいはレベルともいいます。

気泡管水準器、レーザー水準器などがあります。

デジタル式のものもあります。

土木、建築、測量などの分野を中心に広く用いられています。

水平器あるいはレベルともいいます。

気泡管水準器、レーザー水準器などがあります。

デジタル式のものもあります。

土木、建築、測量などの分野を中心に広く用いられています。

所定の寸法以上に大きく、または厚く施工すること、もしくはその部分のことです。

構造上の要請ではなく、仕上げ上の都合であることが多いです。

仕上げ面を揃えるためなどだけの理由で、構造体から一定の厚さを持ちだすことを<ふかす>といいます。

RC構造の場合は、モルタルを付け送りすることが多く、木造の場合には、下地を組んでコンパネなどを張ることが多いです。

構造上の要請ではなく、仕上げ上の都合であることが多いです。

仕上げ面を揃えるためなどだけの理由で、構造体から一定の厚さを持ちだすことを<ふかす>といいます。

RC構造の場合は、モルタルを付け送りすることが多く、木造の場合には、下地を組んでコンパネなどを張ることが多いです。

接合部が他の部材と一体化して、変形しないとする骨組みをラーメンといいます。

ラーメン構造とは、主として鉄筋コンクリート建築の構造方法で、柱と梁などが変形しない剛接合されている構造です。

柱や梁が大型になるので、大規模建築につかわれることがおおいです。

ラーメン構造とは、主として鉄筋コンクリート建築の構造方法で、柱と梁などが変形しない剛接合されている構造です。

柱や梁が大型になるので、大規模建築につかわれることがおおいです。

緩みのある状態のことです。

きっちりと締め上げてしまわずに、あえて緩みを持たせた仕事、もしくは緩みそのもののことです。

たとえば、障子が鴨居の溝にぴったりだと動かないので、いくらかの緩みを持たせることです。

きっちりと締め上げてしまわずに、あえて緩みを持たせた仕事、もしくは緩みそのもののことです。

たとえば、障子が鴨居の溝にぴったりだと動かないので、いくらかの緩みを持たせることです。

1台の室外機で複数(6室まで)の室内機を配することの出来るエアコンのことです。

室外機は多少大きめになりますが、1台の室外機だけでたくさんの室内機をまかなえるので

室外のスペース確保には有効です。

室外機は多少大きめになりますが、1台の室外機だけでたくさんの室内機をまかなえるので

室外のスペース確保には有効です。

ラスカットとは、ラス板の代わりに使われ、耐水ベニヤにモルタルを塗りつけた物です。

910×1820~910×3000と大型の板状であるため、構造用合板を兼ねることができ、しかも壁の割れが少ないという長所をもちます。

しかし、継目からヒビが入りやすいです。

910×1820~910×3000と大型の板状であるため、構造用合板を兼ねることができ、しかも壁の割れが少ないという長所をもちます。

しかし、継目からヒビが入りやすいです。

大きなサッシなどを建て込んだ窓で、室内の床がそのまま外部に繋がる納まりです。

扉と同じように外部に出られるので、サッシなどを建て込んだ窓であることから、通常の窓と区別して掃き出し窓とよびます。

その外部には濡れ縁などを設けることが多いです。

扉と同じように外部に出られるので、サッシなどを建て込んだ窓であることから、通常の窓と区別して掃き出し窓とよびます。

その外部には濡れ縁などを設けることが多いです。

天井点検口と床下点検口があります。

隠された部分を調べるための開口部で、通常は周囲と同じ仕上げ材で施工するのが普通です。

300、450、600角があり、高気密住宅では密閉型が使われることが多いです。

隠された部分を調べるための開口部で、通常は周囲と同じ仕上げ材で施工するのが普通です。

300、450、600角があり、高気密住宅では密閉型が使われることが多いです。

建具が柱などにぶつかる部分のことで、ここが透いたりすると、建付けが悪いといいます。

建具は閉じても開いても、建付けが正しくなければならないが、建具は閉まったときを常態とするので、閉まったときの建付けを優先します。

柱が傾いていると、建具を返したときの建付けが透いてしまうのは直せません。

建具は閉じても開いても、建付けが正しくなければならないが、建具は閉まったときを常態とするので、閉まったときの建付けを優先します。

柱が傾いていると、建具を返したときの建付けが透いてしまうのは直せません。

下地を組まずに、構造体の上に直接に仕上げ材を張ることです。

たとえば、上階の床スラブや床材の裏に、直接に天井材を貼ったり、コンクリートの壁にクロスを張ることです。

下地の状態が、仕上げ材を通して表に出やすいので、下地作りが大変で、けっして安価になるとは限りません。

たとえば、上階の床スラブや床材の裏に、直接に天井材を貼ったり、コンクリートの壁にクロスを張ることです。

下地の状態が、仕上げ材を通して表に出やすいので、下地作りが大変で、けっして安価になるとは限りません。

コンクリート面にできたひび割れ。細かいものはビリ、もしくはヘヤークラックと呼びます。

クラックが5ミリをこえて大きくなると、水などの侵入をために、V(=U)カットした上にコーキングなどの処理が必要になります。

クラックが5ミリをこえて大きくなると、水などの侵入をために、V(=U)カットした上にコーキングなどの処理が必要になります。

1.見えない部分に、斜めなどから釘を打つことです。

2.化粧合板などを接着して固定するとき、表面に釘頭を残さないように、釘頭にプラスティックを仕込んだものです。

接着剤が完全に乾燥してから、仮釘はペンチなどで釘頭を折ってしまいます。

釘本体は残るので、固定力は仮釘より優れます。

2.化粧合板などを接着して固定するとき、表面に釘頭を残さないように、釘頭にプラスティックを仕込んだものです。

接着剤が完全に乾燥してから、仮釘はペンチなどで釘頭を折ってしまいます。

釘本体は残るので、固定力は仮釘より優れます。

切断や規準を示すための印。木材やコンクリート面などに、墨壺や墨差しをつかって墨を印すことを、墨を打つといいます。

柱や桁などの木材を刻むために、切断箇所や規準を示すための印をつける作業を墨付けとよび、家の全貌を把握した棟梁の仕事とされています。

柱や桁などの木材を刻むために、切断箇所や規準を示すための印をつける作業を墨付けとよび、家の全貌を把握した棟梁の仕事とされています。

大工道具の一種で、長さを測るものです。

現場では、曲尺(かねじゃく)とも差し金ともいいます。

ステンレス製でL型をしており、表側には表目、つまり通常のセンチ目盛り、もしくは尺目盛りが切ってあります。

裏側の長手には、表目に約1.4を掛けた裏目が刻んであり、裏側の短手には、表目を円周率で割った丸目が刻んであります。

墨付けには必携で、表目と裏目を使って、さまざまな角度を表現できます。

とくに棒隅の墨付けには不可欠です。

現場では、曲尺(かねじゃく)とも差し金ともいいます。

ステンレス製でL型をしており、表側には表目、つまり通常のセンチ目盛り、もしくは尺目盛りが切ってあります。

裏側の長手には、表目に約1.4を掛けた裏目が刻んであり、裏側の短手には、表目を円周率で割った丸目が刻んであります。

墨付けには必携で、表目と裏目を使って、さまざまな角度を表現できます。

とくに棒隅の墨付けには不可欠です。

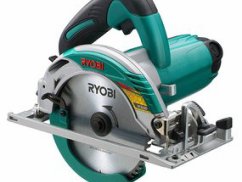

電動の回転式鋸。現代の建築現場で、インパクトドライバーとならんで、もっとも使用頻度が高く、もっとも重要な道具です。

と同時に、もっとも危険な道具でもあります。

刃の直径が、165ミリと190ミリがあります。

と同時に、もっとも危険な道具でもあります。

刃の直径が、165ミリと190ミリがあります。

回転だけするドリルドライバーと違い、回転方向に打撃をくわえるので、ビスを強力に締め付けることが出来ます。

インパクトドライバーはドリルド ライバーの3~4倍100~120Nm(10~12kgf/m)のトルクがあります。

現代の建築現場では、丸鋸とならんでもっとも多用され、最も重要な電気工具です。

充電式は3万~4万円と高価ではありますが、それだけの働きをしてくれるようで、丸鋸はもたなくとも、すべての職人がもっています。

充電式のインパクトドライバーは、住宅現場に革命を起こしたといっても良いほどです。

釘からネジへの転換を支えた立て役者です。

インパクトドライバーはドリルド ライバーの3~4倍100~120Nm(10~12kgf/m)のトルクがあります。

現代の建築現場では、丸鋸とならんでもっとも多用され、最も重要な電気工具です。

充電式は3万~4万円と高価ではありますが、それだけの働きをしてくれるようで、丸鋸はもたなくとも、すべての職人がもっています。

充電式のインパクトドライバーは、住宅現場に革命を起こしたといっても良いほどです。

釘からネジへの転換を支えた立て役者です。

木材を縦方向に切断したときにでる木目のうち、水面に墨を流したような不規則で乱な文様。

柱として使用される芯持材は、すべて板目になり、芯去材は柾目になることが多いです。

板材は製材の仕方によって、板目にも柾目にもなりますが、一般に板目材の方が狂いやすいです。

また、板目の板は、木表のほうへ反りやすいですが、長さは縮みにくい傾向にあります。

柱として使用される芯持材は、すべて板目になり、芯去材は柾目になることが多いです。

板材は製材の仕方によって、板目にも柾目にもなりますが、一般に板目材の方が狂いやすいです。

また、板目の板は、木表のほうへ反りやすいですが、長さは縮みにくい傾向にあります。

窓のまったくない部屋のことです。

無窓の部屋を、居室にすることは建築基準法では禁止されています。

しかし、納戸や物置であれば、無窓の部屋も可能です。

そのため、居室に転用されないよう、納戸をどの程度の広さまで認めるか、建築確認をとる時に建築主事と争いになることがあります。

無窓の部屋を、居室にすることは建築基準法では禁止されています。

しかし、納戸や物置であれば、無窓の部屋も可能です。

そのため、居室に転用されないよう、納戸をどの程度の広さまで認めるか、建築確認をとる時に建築主事と争いになることがあります。

アスベストは、石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれる天然の鉱物繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性がありますので、建築材料に混ぜて使用されてきました。

しかし、アスベストの繊維は、きわめて細いため、浮遊しやすく、吸い込むと、肺がんや悪性中皮腫、アスベスト肺などの原因になります。

そのため、2006年9月になって使用が禁止されましたが、すでに使われたアスベスト含有の建材が解体期にはいるため、年間10万トン前後のアスベス トが排出されると見込まれ、今後の解体にあたって建築物周辺の住民の健康への影響が懸念されています。

しかし、アスベストの繊維は、きわめて細いため、浮遊しやすく、吸い込むと、肺がんや悪性中皮腫、アスベスト肺などの原因になります。

そのため、2006年9月になって使用が禁止されましたが、すでに使われたアスベスト含有の建材が解体期にはいるため、年間10万トン前後のアスベス トが排出されると見込まれ、今後の解体にあたって建築物周辺の住民の健康への影響が懸念されています。

アクリルは石油製品で、板状に伸ばした物は加工が容易なため、看板などに使われています。

半透明な物は、紙の 代わりとして障子に使われることもあります。

現場では、アクリ板と呼ばれることが多いです。

サイズは、450x300、600x450、910x600から、 3×6版とメーター版があります。

厚さは2 ・3 ・5・8・10・13・15mmまであり、厚くなると高価になります。

半透明な物は、紙の 代わりとして障子に使われることもあります。

現場では、アクリ板と呼ばれることが多いです。

サイズは、450x300、600x450、910x600から、 3×6版とメーター版があります。

厚さは2 ・3 ・5・8・10・13・15mmまであり、厚くなると高価になります。

開き戸の枠に、扉を止めるために付ける細木。

戸当たりは上枠と左右の縦枠につけ、下には枠と別材ではなく、靴擦りとよぶ部材をいれます。

戸当たりがないと、扉は枠のなかで止まらずに、また、戸と枠のすきまから空気が入ってしまいます。

戸当たりは上枠と左右の縦枠につけ、下には枠と別材ではなく、靴擦りとよぶ部材をいれます。

戸当たりがないと、扉は枠のなかで止まらずに、また、戸と枠のすきまから空気が入ってしまいます。

Fiber Reinforced Plasticsの略で、繊維で強化されたプラスチックのことです。

建築ではもっぱらベランダや浴室など、狭い部分の防水に使われます。

このままでも仕上げにな り、露出仕様で防水層上の通常の歩行が可能ですが、多くはこの上にタイルを貼ったりします。

繊維が入っているため丈夫ですが、下地をしっかり作らないと、下地の継ぎ目に亀裂が入りやすいです。

最近では、ウレタン/FRP複合防水工法が実績を伸ばしており、駐車場防水など、ウレタンの柔軟性とFRPの強靭さといいます。

両者の特長を生かした用途に用いられ始めています。

建築ではもっぱらベランダや浴室など、狭い部分の防水に使われます。

このままでも仕上げにな り、露出仕様で防水層上の通常の歩行が可能ですが、多くはこの上にタイルを貼ったりします。

繊維が入っているため丈夫ですが、下地をしっかり作らないと、下地の継ぎ目に亀裂が入りやすいです。

最近では、ウレタン/FRP複合防水工法が実績を伸ばしており、駐車場防水など、ウレタンの柔軟性とFRPの強靭さといいます。

両者の特長を生かした用途に用いられ始めています。

ロックウール(岩綿)とは玄武岩、鉄炉スラグなどに石灰などを混合し、高温で溶解し生成した人造鉱物繊維です。

軽くて柔軟性があるので、ロックウールは断熱材として使用されています。

現場への搬入も楽で、その場での切断作業も簡単です。

また、ロックウール全面にシール(六面シール)をして、袋に包んでいる製品が多いです。

軽くて柔軟性があるので、ロックウールは断熱材として使用されています。

現場への搬入も楽で、その場での切断作業も簡単です。

また、ロックウール全面にシール(六面シール)をして、袋に包んでいる製品が多いです。

住宅の内装に使われる建材の中で、ホルムアルデヒドの発散量が最も少ないランクを示す等級のことです。

木材だけでなく、接着剤や塗料、壁紙などさまざまな材料が規制の対象になっています。

今ではほとんどの材料がF☆☆☆☆等級を取得していますが、発散量がゼロになるわけではないです。

木材だけでなく、接着剤や塗料、壁紙などさまざまな材料が規制の対象になっています。

今ではほとんどの材料がF☆☆☆☆等級を取得していますが、発散量がゼロになるわけではないです。

雑巾摺りとは和室の押入れの棚など、壁との見切り部分に取り付けられる部材のことです。

雑巾摺りは壁際の掃除をする際、雑巾によってクロス(壁紙)が汚れてしまうことを防ぐ役割があります。

雑巾がけの際、雑巾の端がこの部材を”スル”ことから「雑巾摺り」と呼ばれています。

雑巾がけの際、雑巾の端がこの部材を”スル”ことから「雑巾摺り」と呼ばれています。

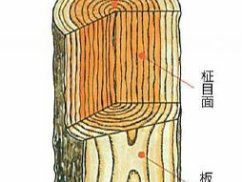

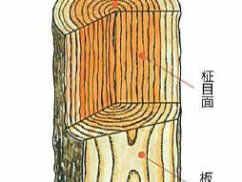

製材された木材の切断面で、繊維に直角に切ったときの面のことです。

木口からの乾燥がもっとも激しいので、木口にはヒビが入りやすいです。

そのため、未乾燥材にはボンドなどを、薄めて塗っておくと良いです。

木口からの乾燥がもっとも激しいので、木口にはヒビが入りやすいです。

そのため、未乾燥材にはボンドなどを、薄めて塗っておくと良いです。

角度の表示ですが、建築では度表示を使わずに、水平距離10に対する垂直距離で示します。

水平距離が10で、垂直な部分が4だとすると、4寸(または4分)勾配といいます。

排水には勾配がないと、流れてくれません。

あまり急にすぎると、固形物が取り残されてしまうので、1/50程度の勾配が適切と言われています。

水平距離が10で、垂直な部分が4だとすると、4寸(または4分)勾配といいます。

排水には勾配がないと、流れてくれません。

あまり急にすぎると、固形物が取り残されてしまうので、1/50程度の勾配が適切と言われています。

灰汁(あく)とは 植物の灰を水で浸出した液のことです。

この液は汚れ落としに有効で、しかも酸と相反する性質をもちます。

主成分は、陸の植物の場合は炭酸カリウムK2CO2,海の植物の場合は炭酸ナトリウムNa2CO2です。

あくぬきに用いることから、古くなって埃だらけになった建物の美化にも用います。

建物の灰汁抜きすることを、灰汁洗いといい、木造建物の灰汁洗いを業とする専門職がいました。

灰汁洗いといっても、大量の水をかけるわけではないです。

特別に調合した液体を刷毛で塗った後、少量の水をかけて灰汁をふき取るだけです。

この液は汚れ落としに有効で、しかも酸と相反する性質をもちます。

主成分は、陸の植物の場合は炭酸カリウムK2CO2,海の植物の場合は炭酸ナトリウムNa2CO2です。

あくぬきに用いることから、古くなって埃だらけになった建物の美化にも用います。

建物の灰汁抜きすることを、灰汁洗いといい、木造建物の灰汁洗いを業とする専門職がいました。

灰汁洗いといっても、大量の水をかけるわけではないです。

特別に調合した液体を刷毛で塗った後、少量の水をかけて灰汁をふき取るだけです。

換気扇とは、室内と室外の空気の入れ替え(換気)を行うために用いられる電気製品の一種です。

モーターによりプロペラなどを回転させて空気の流れを発生させます。

窓や壁の上方に設置されることが多いです。

火気、水分などを用いる場所には、ダクトとともに設置されることが多いです。

モーターによりプロペラなどを回転させて空気の流れを発生させます。

窓や壁の上方に設置されることが多いです。

火気、水分などを用いる場所には、ダクトとともに設置されることが多いです。

電気を熱源とした給湯器です。

ガス給湯器のように電気で瞬間式とすることは難しく、貯湯式が一般的です。

排気がないので設置場所を問わず、空気を一切汚しません。

深夜電力を利用するものは、比較的大型が多く、住宅全体への給湯を目的にしています。

容量が1~10リットル程度の小型のものもありまして、キッチンや洗面所に置く事も可能です。

配管が短くなるので蛇口をひねると短時間でお湯が出でます。

ガス給湯器のように電気で瞬間式とすることは難しく、貯湯式が一般的です。

排気がないので設置場所を問わず、空気を一切汚しません。

深夜電力を利用するものは、比較的大型が多く、住宅全体への給湯を目的にしています。

容量が1~10リットル程度の小型のものもありまして、キッチンや洗面所に置く事も可能です。

配管が短くなるので蛇口をひねると短時間でお湯が出でます。

空気調和や換気をおこなうために、冷風や温風を運ぶための通路です。

多くは鉄板でできていますが、丸断面や角断面の既製品もあります。

ダクト内を外部と温度差のある気体が通るときは、保温巻きをしないと結露の原因になります。

厨房の換気扇がダクト引きの場合は、ダクト中で温度が下がらないように、グラスウールなどで断熱するとダクトの汚れが少なくなります。

多くは鉄板でできていますが、丸断面や角断面の既製品もあります。

ダクト内を外部と温度差のある気体が通るときは、保温巻きをしないと結露の原因になります。

厨房の換気扇がダクト引きの場合は、ダクト中で温度が下がらないように、グラスウールなどで断熱するとダクトの汚れが少なくなります。

中古マンションの在来浴室などによく見られるタイルの張り工法です。

タイルの裏側に「だんご状」のモルタルを付け、下地コンクリートに押しつけ軽く叩きながら張る工法のことです。

別名「積み上げ張り」とも言いいます。

マンション躯体面に石膏ボードを団子張りではる場合も多々あります。

タイルの裏側に「だんご状」のモルタルを付け、下地コンクリートに押しつけ軽く叩きながら張る工法のことです。

別名「積み上げ張り」とも言いいます。

マンション躯体面に石膏ボードを団子張りではる場合も多々あります。

L型のキッチンは、調理中のコミュニケーションの点ではオープンタイプのL型キッチンには劣りますが、手元に窓を取り付けることが可能なので照明の明かり+自然の光が手元を照らし調理しやすいキッチンです。

浴室用天井用の仕上材の商品名で、耐水耐湿に優れ、プラスチックおよび不燃仕様のアルミ製があります。

断熱処理をして、カビの発生を防ぐなどの配慮がされており、一時期は全盛をほこりましたが、ユニットバスの普及により住宅ではあまり見られなくなりました。

断熱処理をして、カビの発生を防ぐなどの配慮がされており、一時期は全盛をほこりましたが、ユニットバスの普及により住宅ではあまり見られなくなりました。

システムキッチンのガスコンロで、下台のユニットに組み込まれているものです。

新しいもの、必要とする機能がついているものに交換することが可能です。

特徴としてはキッチンの天板とコンロのトッププレートに継ぎ目がないことがあげられます。

新しいもの、必要とする機能がついているものに交換することが可能です。

特徴としてはキッチンの天板とコンロのトッププレートに継ぎ目がないことがあげられます。

ガラス原料を高温で溶解、繊維化、綿状に成形したもので、その隙間に空気をはらんでおり、全容量の約98%を空気がしめます。

大量の空気によって、優れた断熱性能を発揮します。

住宅の断熱材として使かう場合は、片側にアルミ箔をはったものを使うことが多いです。

大量の空気によって、優れた断熱性能を発揮します。

住宅の断熱材として使かう場合は、片側にアルミ箔をはったものを使うことが多いです。

お湯を沸かす器具で、住宅では厨房と浴室へのお湯を供給します。

また、ガスもしくは灯油を熱源とするものが多いですが、深夜電力を利用した電気温水器もあります。まれに薪を熱源とするものもあるようです。

給湯器こそ技術革新が激しかったものはなく、現在ではランドセル程度の大きさで、一軒の家のお湯をまかなうことができます。16号、20号、24号が使われることが多いです。

また、ガスもしくは灯油を熱源とするものが多いですが、深夜電力を利用した電気温水器もあります。まれに薪を熱源とするものもあるようです。

給湯器こそ技術革新が激しかったものはなく、現在ではランドセル程度の大きさで、一軒の家のお湯をまかなうことができます。16号、20号、24号が使われることが多いです。

電気を供給するために壁などに設けられた、電気配線の端末の一種です。

電気器具のプラグを、接続する差し込み口 (プラグ受け)と、それを格納するプラスティックの箱とカバーから構成されています。

床付けコンセントは、金属製のカバーが使うときだけ立ち上がるようになっています。

100ボルト用のものでは、差し込み口の左が9ミリ、右側が7ミリと、長さが違っています。

左の長いほうが、アース側となります。

電気器具のプラグを、接続する差し込み口 (プラグ受け)と、それを格納するプラスティックの箱とカバーから構成されています。

床付けコンセントは、金属製のカバーが使うときだけ立ち上がるようになっています。

100ボルト用のものでは、差し込み口の左が9ミリ、右側が7ミリと、長さが違っています。

左の長いほうが、アース側となります。

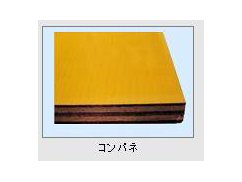

コンクリートの型枠として使う材料で、コンクリート・パネルの略です。

900×1800サイズで、通常の合板(909×1818)より小さいですが、安価であるため、型枠以外にも多用されます。

表面をツルツルに加工したものは、パネコートとよばれ、打ち放し仕上げに使います。

900×1800サイズで、通常の合板(909×1818)より小さいですが、安価であるため、型枠以外にも多用されます。

表面をツルツルに加工したものは、パネコートとよばれ、打ち放し仕上げに使います。

板状の材料のサイズをあらわす際に用いる言葉です。

3×6、あるいはサブロクと表記します。

短辺が3尺(909mm)、長辺が6尺(1818mm)の長方形のことで、ほぼ畳一枚分の大きさです。

看板や内装の世界ではまだ尺単位が根強く残っていて、化粧板などの合板類、アクリル・塩ビ板やアルミ複合板、スチレンボードなど多くの看板材料にこのサイズがあります。

他に4×8(シハチまたはヨンパチ)、メーター板(1m×2m)がありものによっては3×7、3×8、4×6、1m×3mなどのサイズもありますが、一番流通しているのが3×6板です。

3×6、あるいはサブロクと表記します。

短辺が3尺(909mm)、長辺が6尺(1818mm)の長方形のことで、ほぼ畳一枚分の大きさです。

看板や内装の世界ではまだ尺単位が根強く残っていて、化粧板などの合板類、アクリル・塩ビ板やアルミ複合板、スチレンボードなど多くの看板材料にこのサイズがあります。

他に4×8(シハチまたはヨンパチ)、メーター板(1m×2m)がありものによっては3×7、3×8、4×6、1m×3mなどのサイズもありますが、一番流通しているのが3×6板です。

薄く削いだ木材を、縦横に張り合わせて作った板状のものです。

表面材の違いにより、仕上げにつかう化粧合板と、下地に使う構造用合板などに分かれます。

接着剤などに有害物質が含まれないF☆☆☆☆が使われることが多いです。

サイズは、3×6(909×1818)で、4×8(1212×2424)もある。厚さは、2.5、3.0、4.0、5.5、6.0以上は3ミリきざみ。

タイプⅠと呼ばれる耐水合板もありますが、耐水性の信頼性は低いです。

表面材の違いにより、仕上げにつかう化粧合板と、下地に使う構造用合板などに分かれます。

接着剤などに有害物質が含まれないF☆☆☆☆が使われることが多いです。

サイズは、3×6(909×1818)で、4×8(1212×2424)もある。厚さは、2.5、3.0、4.0、5.5、6.0以上は3ミリきざみ。

タイプⅠと呼ばれる耐水合板もありますが、耐水性の信頼性は低いです。

コア抜きとは、床や壁に円筒形の穴を開けることです。

高強度のダイヤモンドヘッドのついたビット(刀)で穴をあけるため、鉄筋コンクリートなどにも穴をあけることができます。

スリーブの入れ忘れなどにも、コア抜きで対処することがありますが、 鉄筋も切断してしまうので、穴あけ位置の選定には細心の注意が必要です。

電気・空調設備等のケーブルや配水管を増設するためや、耐震診断のテストピースの採取に、コア抜きが利用されます。

高強度のダイヤモンドヘッドのついたビット(刀)で穴をあけるため、鉄筋コンクリートなどにも穴をあけることができます。

スリーブの入れ忘れなどにも、コア抜きで対処することがありますが、 鉄筋も切断してしまうので、穴あけ位置の選定には細心の注意が必要です。

電気・空調設備等のケーブルや配水管を増設するためや、耐震診断のテストピースの採取に、コア抜きが利用されます。

木材の下地を見せる塗装で、素地の表面に塗膜をつくらずに、着色剤を吸収させる方法です。

下記のような施工方法があり、下にいくにしたがって高級な仕上げになります。

① 着色のためにオイルステインだけを塗る。

② ①のうえに、艶出しのためにワックスを塗る。

③ ①のうえに、ボイル油やワニスを塗ってから拭きとる。この作業を2~3回繰り返す。

下記のような施工方法があり、下にいくにしたがって高級な仕上げになります。

① 着色のためにオイルステインだけを塗る。

② ①のうえに、艶出しのためにワックスを塗る。

③ ①のうえに、ボイル油やワニスを塗ってから拭きとる。この作業を2~3回繰り返す。

直接照明は発光元(蛍光灯や電球など)が直接対象物を照らす方式の照明のことです。

そのため出来るだけ障害物が無い場所に据えることが重要で、普通は天井を利用することになります。

どうしても蛍光灯などの冷たく一直線な光による照明なので、やや機械的な印象を受けやすくなります。

ただ、直接対象物を照らす方式なので光量が一定ですから作業効率は安定するでしょう。

そのため出来るだけ障害物が無い場所に据えることが重要で、普通は天井を利用することになります。

どうしても蛍光灯などの冷たく一直線な光による照明なので、やや機械的な印象を受けやすくなります。

ただ、直接対象物を照らす方式なので光量が一定ですから作業効率は安定するでしょう。

間接照明は光が「何か」(壁や天井など)にあたり、その反射光を利用して周囲を照らすものになります。

つまり間接照明とは反射照明と言えます。

反射することによって光は柔らかくなり、ムード照明など雰囲気作りに役立つ光になります。

しかし直接照明よりも暗くなるので住まいの生活光としてはやや使いにくくなります。

つまり間接照明とは反射照明と言えます。

反射することによって光は柔らかくなり、ムード照明など雰囲気作りに役立つ光になります。

しかし直接照明よりも暗くなるので住まいの生活光としてはやや使いにくくなります。

キッチンのシンク(流し)にある排水孔。

ディスポーザーは、この排水孔のすぐ下に設置され、生ゴミを粉々に砕いてくれる装置です。

生ゴミを流し、スイッチを入れるとミキサーのように粉砕してくれる仕組みです。

ミキサーと同じような音もします。

その結果、家庭内に生ゴミが溜まらず、ゴミ出しを楽にしてくれるのが、最大の長所です。

ディスポーザーは、この排水孔のすぐ下に設置され、生ゴミを粉々に砕いてくれる装置です。

生ゴミを流し、スイッチを入れるとミキサーのように粉砕してくれる仕組みです。

ミキサーと同じような音もします。

その結果、家庭内に生ゴミが溜まらず、ゴミ出しを楽にしてくれるのが、最大の長所です。

ンターホンにテレビカメラを取り付け、住まいの中から外の様子や訪問者の顔を見ることができる装置のことです。

訪問者が誰かを確認せずに玄関ドアを開けるのは危険が伴います。

モニターテレビ付インターホンならばテレビモニターを使い、玄関まで行かなくても来客者をはっきりと確認できます。

訪問者が誰かを確認せずに玄関ドアを開けるのは危険が伴います。

モニターテレビ付インターホンならばテレビモニターを使い、玄関まで行かなくても来客者をはっきりと確認できます。

ビス(ねじ)は、円筒や円錐の面に沿って螺旋状の溝を設けたものであり、主として別個の部材の締結や、回転運動と直線運動との変換などに用いられます。

溝を円筒または円錐の内面に設けたものを「めねじ」、外面に設けたものを「おねじ」と呼び、これらが互いに組み合わされて使用されます。

ねじはあらゆる用途において大量に使用されており、その多くはボルトやナット、木ねじなどによる締結用途です。

エアコンは室内機と室外機のあいだを、冷媒(フロン)に熱を運搬させて、室内の熱を室外に放出、または室外の熱を室内に取り込んで温度を調節しています。

熱を送ったりするため、フロンを移動させる配管を冷媒管とよび、銅管を被覆したもので2本組になっています。

熱を送ったりするため、フロンを移動させる配管を冷媒管とよび、銅管を被覆したもので2本組になっています。

タンクレス便器は、通常の便器に必要な水を貯めて一気に流す為のタンクが要らない便器です。

文字通り水をためておくタンクがないために、スッキリしたデザインとなります。

同時に機器がコンパクトででこぼこが少なくなるので、掃除しやすくなる点もポイントといえるでしょう。

タンクがない分、水を効率よく流す工夫がされているので、一般的な便器よりも節水できることが多くなる点も利点といえるでしょう。

省エネタイプの暖房や温水シャワーがついている機器ならば、電気代も節約できます。

タンクレス便器は、便器がコンパクトになるので、トイレの空間を有効活用できます。

同じトイレの広さでも、動くスペースが広めになるので、より使いやすく…

文字通り水をためておくタンクがないために、スッキリしたデザインとなります。

同時に機器がコンパクトででこぼこが少なくなるので、掃除しやすくなる点もポイントといえるでしょう。

タンクがない分、水を効率よく流す工夫がされているので、一般的な便器よりも節水できることが多くなる点も利点といえるでしょう。

省エネタイプの暖房や温水シャワーがついている機器ならば、電気代も節約できます。

タンクレス便器は、便器がコンパクトになるので、トイレの空間を有効活用できます。

同じトイレの広さでも、動くスペースが広めになるので、より使いやすく…

ウォシュレットとは、TOTOが販売する、温水洗浄便座の登録商標及び商品名です。

INAX(同社の名称はシャ ワートイレ)や他社製の同種類のものも含め、「ウォシュレット」と呼ばれるほど定着していますが、ウォシュレットの名称はTOTOの登録商標(日本第 1665963号)です。

INAX(同社の名称はシャ ワートイレ)や他社製の同種類のものも含め、「ウォシュレット」と呼ばれるほど定着していますが、ウォシュレットの名称はTOTOの登録商標(日本第 1665963号)です。

ミストサウナとは、お湯をミスト(霧状)にして、浴室内を温度と湿度の高いサウナにするものです。

具体的には、屋外に設置されたガス給湯器(熱源機)でお湯をつくり、浴室内に設置したノズルキットからお湯をミストとして噴出させます。

浴室内の温度は 35~50度くらいになります。

一般的なドライサウナよりも低温で湿度が高いですから、暑さや息苦しさを感じることなく、リラックスした状態で入浴できるのが特長です。

また、お肌の水分量を下げることなく入浴でき、お風呂あがりの水分量も高く保てるので、うるおいが持続します。

ミストサウナはカラダへの負担が少なく、お肌にやさしい入浴方法です。

具体的には、屋外に設置されたガス給湯器(熱源機)でお湯をつくり、浴室内に設置したノズルキットからお湯をミストとして噴出させます。

浴室内の温度は 35~50度くらいになります。

一般的なドライサウナよりも低温で湿度が高いですから、暑さや息苦しさを感じることなく、リラックスした状態で入浴できるのが特長です。

また、お肌の水分量を下げることなく入浴でき、お風呂あがりの水分量も高く保てるので、うるおいが持続します。

ミストサウナはカラダへの負担が少なく、お肌にやさしい入浴方法です。

IHクッキングヒーターとは、オール電化住宅の象徴的な器具として扱われていることからも分かりますように、ガスを使わず、電気のみで稼働する調理器具のことです。

ガスコンロの代替品として期待されています。

最大の特徴は、電磁誘導を利用して金属製の鍋自体を発熱させるという仕組みのため、使用時に火が出ません。

子供からお年寄りまで、誰でも安全に利用できます。

ガスコンロの代替品として期待されています。

最大の特徴は、電磁誘導を利用して金属製の鍋自体を発熱させるという仕組みのため、使用時に火が出ません。

子供からお年寄りまで、誰でも安全に利用できます。

住宅の和室に設けられる部屋飾りで、ふつうの畳の面より1段高くしてあります。

板張りが多いですが、畳敷きの床の間もあります。

真→行→草といった構えがあり、広い部屋には真の構えを、狭い部屋には草の構えを原則とします。

板張りが多いですが、畳敷きの床の間もあります。

真→行→草といった構えがあり、広い部屋には真の構えを、狭い部屋には草の構えを原則とします。

ディンプルキーには、鍵の表面に深さや大きさの異なるくぼみがいくつかあります。

このくぼみの深さや大きさを変えることによって、約2935億通りの鍵のパターンができるとされているので、鍵の複製が非常に難しい作りとなっています。

シリンダー内に6本のピンが一列に並んだものが上下左右、さらには斜めにもディンプル穴があるのでその角度まで合わせるのはほとんど不可能とされており、 ピッキング対策に優れています。

ディンプルキーにはシリアルナンバーが打ってあり「完全登録システム」が採用されているので、シリアルナンバーと登録者が 一致しないと合鍵も作れません。

また、鍵がリバーシブルタイプなので、鍵の上下を気にすることなく…

このくぼみの深さや大きさを変えることによって、約2935億通りの鍵のパターンができるとされているので、鍵の複製が非常に難しい作りとなっています。

シリンダー内に6本のピンが一列に並んだものが上下左右、さらには斜めにもディンプル穴があるのでその角度まで合わせるのはほとんど不可能とされており、 ピッキング対策に優れています。

ディンプルキーにはシリアルナンバーが打ってあり「完全登録システム」が採用されているので、シリアルナンバーと登録者が 一致しないと合鍵も作れません。

また、鍵がリバーシブルタイプなので、鍵の上下を気にすることなく…

ロフト(Loft)とは建物の最上階、または屋根裏にある部屋のことでしたが、ワンルーム・アパートに付属する、中2階のような棚状の部分をいいます。

1.5メートル以下の天井高、取り外しのできる階段など、一定の条件を満たせば、床面積に参入されないことから、賃貸アパートで普及しました。

1.5メートル以下の天井高、取り外しのできる階段など、一定の条件を満たせば、床面積に参入されないことから、賃貸アパートで普及しました。

アパートやマンションなど3階建て以上の共同住宅で、1階分でおさまらずに内部に階段をもうけて2階分を、1住戸として使うものをメゾネットと呼びます。

ただし、2階建ての共同住宅で、内部階段をもうけて1階と2階を1住戸とするのは、テラスハウスと呼びます。

立体的な使い方ができますが、階段があるので広い床面積が必要になります。

バリアーフリーにするのはきわめて難しいですが、通風や採光には有利です。

ただし、2階建ての共同住宅で、内部階段をもうけて1階と2階を1住戸とするのは、テラスハウスと呼びます。

立体的な使い方ができますが、階段があるので広い床面積が必要になります。

バリアーフリーにするのはきわめて難しいですが、通風や採光には有利です。

① 建築物の室内を、階を別にするのではなく、床に段差をつけて空間に変化をつける手法です。

ロフトもスキップフロアの一種ですが、スキップフロアーとは呼びません。

② 集合住宅において、1階おきに玄関を設け、2層分を1住戸として利用する手法と呼ぶこともあります。

ロフトもスキップフロアの一種ですが、スキップフロアーとは呼びません。

② 集合住宅において、1階おきに玄関を設け、2層分を1住戸として利用する手法と呼ぶこともあります。

コンクリート構造で、コンクリートのスラブとは別に、化粧床をはることです。

スラブと固定すると浮き床と呼ばれます。

上階の音が下階に抜けにくく、スラブとのあいだに遮音材をつめたり、配管のための空間として使うことが多いです。

フリーアクセスフロアとも呼ばれます。

木造ではベタ基礎にしても、束立てにして床を張るが、置き床とは呼びません。

スラブと固定すると浮き床と呼ばれます。

上階の音が下階に抜けにくく、スラブとのあいだに遮音材をつめたり、配管のための空間として使うことが多いです。

フリーアクセスフロアとも呼ばれます。

木造ではベタ基礎にしても、束立てにして床を張るが、置き床とは呼びません。

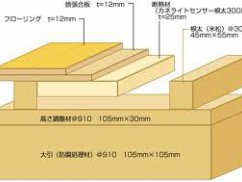

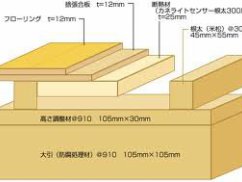

木造住宅に用いられる床組み工法で、根太(ねだ)を支える、10cm程度の角材の横木のことです。

横にした大引に対して、直角に90cm間隔で根太を渡すのが一般的です。

また、大引の端には、大引を支える「大引受け」を設けます。

横にした大引に対して、直角に90cm間隔で根太を渡すのが一般的です。

また、大引の端には、大引を支える「大引受け」を設けます。

暖かく湿った空気が急に冷やされたり、冷たいものに触れたりしたときに、空気中の水蒸気が水滴になる現象のことです。

結露が始まる温度を露点温度といい、露点温度より冷たくなるところを少なくすれば、結露も抑えることができるようになります。

住宅の結露対策としては、断熱サッシや断熱材を使用し、建物の断熱化を図ることが有効です。

結露が始まる温度を露点温度といい、露点温度より冷たくなるところを少なくすれば、結露も抑えることができるようになります。

住宅の結露対策としては、断熱サッシや断熱材を使用し、建物の断熱化を図ることが有効です。

収納スペースのことです。

洋室に設置されたクロゼット(リーチイン式)は、主に洋服類を収納するために造られ、ハンガーパイプが取り付けられていることが多いです。

主にスーツやワンピースを収納することを考えているため奥行きは50~60cmほどしかなく、寝具類やその他の家財道具は収納しにくいものが多いです。

対して、人が入って家具や荷物を整理・運搬入できる大型のクロゼットをウォークイン・クロゼットといいます。

洋室に設置されたクロゼット(リーチイン式)は、主に洋服類を収納するために造られ、ハンガーパイプが取り付けられていることが多いです。

主にスーツやワンピースを収納することを考えているため奥行きは50~60cmほどしかなく、寝具類やその他の家財道具は収納しにくいものが多いです。

対して、人が入って家具や荷物を整理・運搬入できる大型のクロゼットをウォークイン・クロゼットといいます。

猫を退屈させずに、室内で過ごさせるための設備やスペースのことです。

窓サッシの上や欄間の近くに、専用の棚を設けたり、角材や丸太を設置するなど、様々なやり方があります。

また天然木をリビングの床から天井まで斜めに渡し、途中で踊り場を設けるなどのユニークなキャットウォークもあります。

窓サッシの上や欄間の近くに、専用の棚を設けたり、角材や丸太を設置するなど、様々なやり方があります。

また天然木をリビングの床から天井まで斜めに渡し、途中で踊り場を設けるなどのユニークなキャットウォークもあります。

中が空洞になった箱形の建築用ガラスのことです。

内部には低圧の空気が封入されているため、普通のガラスより断熱性や遮音性に優れ、インテリアとしても面白味があることから、ガラスブロックを壁面に使用する建物やコンクリート屋根のトップライトにも使われます。

また、採光のために玄関ドアの横に使用されることも多いです。

内部には低圧の空気が封入されているため、普通のガラスより断熱性や遮音性に優れ、インテリアとしても面白味があることから、ガラスブロックを壁面に使用する建物やコンクリート屋根のトップライトにも使われます。

また、採光のために玄関ドアの横に使用されることも多いです。

建具枠と1枚の引き戸で構成されたものです。

引き戸を左右どちらかにすべらせて開閉するタイプで、開けた時に邪魔にならず、すっきりした印象になります。

玄関や室内の出入り口の戸として主に用いられます。

建具や戸の素材としては、玄関では主に、アルミやスチール、樹脂などが用いられています。

また室内ではそれらのほかに、米松やヒバ、ヒノキなどのむく材を用いるケースも多いです。

引き戸を左右どちらかにすべらせて開閉するタイプで、開けた時に邪魔にならず、すっきりした印象になります。

玄関や室内の出入り口の戸として主に用いられます。

建具や戸の素材としては、玄関では主に、アルミやスチール、樹脂などが用いられています。

また室内ではそれらのほかに、米松やヒバ、ヒノキなどのむく材を用いるケースも多いです。

棒鋼などを継ぐために用いられる筒型の金具のことです。

あるいは、コンクリートを打ち込む前に柱や梁、電気・ガス・給排水管や暖房器具のホースなどの貫通穴用に挿入しておくものを、「スリーブ」と呼んでいます。

あるいは、コンクリートを打ち込む前に柱や梁、電気・ガス・給排水管や暖房器具のホースなどの貫通穴用に挿入しておくものを、「スリーブ」と呼んでいます。

住宅に使われる壁や床、構造体などの様々な建材や家具などの材料に含まれる揮発性有機化合物などの有害物質が室内に放出されることで、目がチカチカしたり、めまいや頭痛、皮膚障害などの症状が起きることです。

住宅の気密性が高まったことに伴い、新築住宅でシックハウス症候群が発生しやすくなったため、2003年(平成15年)7月の改正建築基準法の施行で、居室に使用できる建材・塗料の規制や、24時間換気システムの設置が義務付けられました。

住宅の気密性が高まったことに伴い、新築住宅でシックハウス症候群が発生しやすくなったため、2003年(平成15年)7月の改正建築基準法の施行で、居室に使用できる建材・塗料の規制や、24時間換気システムの設置が義務付けられました。

キッチン設備の1つで、汚れた食器・キッチン用品を温水を用いて自動洗浄・自動乾燥する設備機器のことです。

引き出し式や上ぶた式などのビルトインタイプや入居後に「後付け」できる卓上タイプなどがあります。

また、乾燥機能のない汎用タイプも販売されています。

引き出し式や上ぶた式などのビルトインタイプや入居後に「後付け」できる卓上タイプなどがあります。

また、乾燥機能のない汎用タイプも販売されています。

赤外線で人の出入りを感知し自動運転する装置のことです。

主に廊下やトイレ、玄関ポーチなどの照明、換気扇、痴呆症老人の徘徊感知機器などに採用されています。

この他、人の体温などを感知する温度センサーや、ベッドを抜け出した時に感知する重量センサーなど、様々なセンサーが住宅関連設備には採用されています。

主に廊下やトイレ、玄関ポーチなどの照明、換気扇、痴呆症老人の徘徊感知機器などに採用されています。

この他、人の体温などを感知する温度センサーや、ベッドを抜け出した時に感知する重量センサーなど、様々なセンサーが住宅関連設備には採用されています。

お湯と水が両方出る水栓を混合水栓といいます。

その中で、1本のレバーを左右に動かして水温を調整し、上下に動かして水量を調整したり、出し止めを行うものを「シングルレバー・タイプ」といいます。

混合水栓にはそのほかに、お湯と水を別々のハンドルで調整する「2ハンドル・タイプ」や、温度設定のできる「サーモスタット・タイプ」などがあります。

その中で、1本のレバーを左右に動かして水温を調整し、上下に動かして水量を調整したり、出し止めを行うものを「シングルレバー・タイプ」といいます。

混合水栓にはそのほかに、お湯と水を別々のハンドルで調整する「2ハンドル・タイプ」や、温度設定のできる「サーモスタット・タイプ」などがあります。

キッチンの流し台のこと。ステンレス製やホーロー製、複合セラミックス製などがあります。

またタイプとしては、「1槽式」(シングルシンク)と「2槽式」(ダブルシンク)があり、大きな鍋や洗い桶などを使用する場合は、1槽式のジャンボシンクが便利だといわれています。

またタイプとしては、「1槽式」(シングルシンク)と「2槽式」(ダブルシンク)があり、大きな鍋や洗い桶などを使用する場合は、1槽式のジャンボシンクが便利だといわれています。

製材された板あるいは小角材などを乾燥し、節や割れなどの欠点の部分を取り除き、繊維方向を揃えて接着剤で接着して作る木質材料のことです。

天然材に比べ、強度や寸法安定性、耐久性に優れ、湾曲した材料も製造できるなどの特徴があります。

天然材に比べ、強度や寸法安定性、耐久性に優れ、湾曲した材料も製造できるなどの特徴があります。

珪藻土とは、内外装に使用される壁材のことです。

吸湿・放出性に優れ、結露やかびの予防に効果を発揮、消臭効果もあります。

珪藻土とは、太古の植物プランクトンの遺骸が永年にわたって堆積してできた土であり、小さな粒子の中に無数の孔質(空気層)を抱えているため、調湿性や断熱性、遮音性、脱臭性などに優れています。

ホルムアルデヒドなどのVOCも吸着し、シックハウス症候群を抑えたり、調湿効果で湿度によるダニ・カビの発生で起こるアレルギーやアトピーを防ぐ効果があるとされています。

また、土であるため壊しても自然の土にかえるため環境に優しいなど、多くの利点を持ちます。

吸湿・放出性に優れ、結露やかびの予防に効果を発揮、消臭効果もあります。

珪藻土とは、太古の植物プランクトンの遺骸が永年にわたって堆積してできた土であり、小さな粒子の中に無数の孔質(空気層)を抱えているため、調湿性や断熱性、遮音性、脱臭性などに優れています。

ホルムアルデヒドなどのVOCも吸着し、シックハウス症候群を抑えたり、調湿効果で湿度によるダニ・カビの発生で起こるアレルギーやアトピーを防ぐ効果があるとされています。

また、土であるため壊しても自然の土にかえるため環境に優しいなど、多くの利点を持ちます。

アクリル系壁仕上げ剤のことです。

耐久性や防カビ・防藻性、防火性などに優れた水性タイプのアクリル樹脂をバインダーとした砂壁状塗装剤で、内装用、外装用と して広く使われています。

粘りのある特性を生かして、コテやローラーで仕上げるほか、水で薄めて吹き付け仕上げに用いるなど、自由度の高い塗装剤だといわれています。

耐久性や防カビ・防藻性、防火性などに優れた水性タイプのアクリル樹脂をバインダーとした砂壁状塗装剤で、内装用、外装用と して広く使われています。

粘りのある特性を生かして、コテやローラーで仕上げるほか、水で薄めて吹き付け仕上げに用いるなど、自由度の高い塗装剤だといわれています。

建物や部屋、都市の空間における人や物の動きを示した線のことです。

その動きや量を予測して設計に生かすことを動線計画といいます。

例えば一般の住宅においては、朝の洗顔・ト イレラッシュ時の緩和を図るための「生活動線計画」や、スムーズな炊事・洗濯・掃除等の動きを考える「家事動線計画」、さらに高齢者や介護者の負担を軽減 するための「介護動線計画」などがあります。

その動きや量を予測して設計に生かすことを動線計画といいます。

例えば一般の住宅においては、朝の洗顔・ト イレラッシュ時の緩和を図るための「生活動線計画」や、スムーズな炊事・洗濯・掃除等の動きを考える「家事動線計画」、さらに高齢者や介護者の負担を軽減 するための「介護動線計画」などがあります。

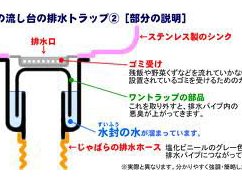

下水の悪臭やネズミ、害虫などが室内に入り込むのを防ぐため、便器や洗面ボウル、キッチンのシンク、防水パンなどの排水管の途中に設けた水がたまる部分のことです。

その形によって、S型、P型、U型などがあります。

その形によって、S型、P型、U型などがあります。

部屋の上部を構成する面のことです。

躯体を覆って断熱、遮音、防塵などの役目を果たします。

配管や配線を通すスペースとしても利用されています。

建築基準法では、居室の天井高は2.1m以上とされていますが、2.4m以上あると、部屋が広々と感じられます。

天井の主な種類には(1)船底天井(2)竿縁(さおぶち)天井(3)格(ごう)天井(4)勾配天井(5)掛込み天井などがあります。

躯体を覆って断熱、遮音、防塵などの役目を果たします。

配管や配線を通すスペースとしても利用されています。

建築基準法では、居室の天井高は2.1m以上とされていますが、2.4m以上あると、部屋が広々と感じられます。

天井の主な種類には(1)船底天井(2)竿縁(さおぶち)天井(3)格(ごう)天井(4)勾配天井(5)掛込み天井などがあります。

設計・プラン上、どうしてもできてしまう、利用することが難しい空間(スペース)のことです。

玄関ホールや廊下などに生まれたデッドスペースは、ニッチの飾り棚などに活用するケースもあります。

また居室内では、間接照明を設置したり、趣味コーナーなどに活用するケースもあります。

玄関ホールや廊下などに生まれたデッドスペースは、ニッチの飾り棚などに活用するケースもあります。

また居室内では、間接照明を設置したり、趣味コーナーなどに活用するケースもあります。

出隅と逆で、壁と壁、壁と柱などが角度をもって交わった際にできる建物の窪んだ隅の部分のことです。

一般に1階のプランに入り隅が3カ所以内であれば、その建物は「平面的に整形」と判断されます。

対して4カ所以上の場合は「平面的に不整形」と判断され、耐震評価も低くなります。

一般に1階のプランに入り隅が3カ所以内であれば、その建物は「平面的に整形」と判断されます。

対して4カ所以上の場合は「平面的に不整形」と判断され、耐震評価も低くなります。

木目の美しい天然木を薄くスライスした単板のことです。

合板やMDF(中質繊維板)、パーティクルボードなどの基板に張って、家具や内装材、ドアなどに使用されることが多いです。

また突板を合板に張ったものを特に、「天然木化粧合板」と呼んでいます。

合板やMDF(中質繊維板)、パーティクルボードなどの基板に張って、家具や内装材、ドアなどに使用されることが多いです。

また突板を合板に張ったものを特に、「天然木化粧合板」と呼んでいます。

建築物内部と外部の熱の出入りを遮り、住まいの省エネ性能を高めるために用いられる、空気の断熱性を生かした建築材料です。

無機材料を原料にしたグラスウールやロックウール、プラスチックを材料にした発泡ポリスチレンや発泡ポリウレタンなど様々な種類があります。

無機材料を原料にしたグラスウールやロックウール、プラスチックを材料にした発泡ポリスチレンや発泡ポリウレタンなど様々な種類があります。

リビングやダイニングに対面する形で作業できる開放的なキッチンスタイルです。

作業中も家族と対話しながら作業できるのが長所です。

ほかに1列に並べたI型、ワークトップの形から名が付いたL型、U型などがあります。

作業中も家族と対話しながら作業できるのが長所です。

ほかに1列に並べたI型、ワークトップの形から名が付いたL型、U型などがあります。

天井面に埋め込まれた小型照明のことです。

比較的小さな光源で、直接、下方を照らします。

玄関や廊下の天井に使ったり、リビングを効果的に演出する補助照明として使われています。

照明器具自体はほとんど見えないので、天井面がすっきりするなどのメリットがあります。

比較的小さな光源で、直接、下方を照らします。

玄関や廊下の天井に使ったり、リビングを効果的に演出する補助照明として使われています。

照明器具自体はほとんど見えないので、天井面がすっきりするなどのメリットがあります。

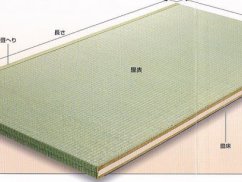

わらを糸で刺し固めた床(とこ)に、陰干ししたいぐさで編んだ畳表を付けて、家の床に敷く床材のことです。

最近は、フォームポリエスチレンやインシュレーショ ンボードが使われるようになり、わら床は少なくなっています。

畳表は裏返して2回使うことができます。

畳の大きさは地域によって異りなります。

さらに、マンションや 団地の畳のサイズは、物件によって異なることも少なくないです。

主な畳の大きさは、田舎間(江戸間・関東間) が1760mm×880mm、中間(中京間)が1820mm×910mm、京間(本間・関西間)が1910mm×955mm。また、縁無しの正方形の畳(琉球畳と呼ばれることが多い)を使用するケースも増えて…

最近は、フォームポリエスチレンやインシュレーショ ンボードが使われるようになり、わら床は少なくなっています。

畳表は裏返して2回使うことができます。

畳の大きさは地域によって異りなります。

さらに、マンションや 団地の畳のサイズは、物件によって異なることも少なくないです。

主な畳の大きさは、田舎間(江戸間・関東間) が1760mm×880mm、中間(中京間)が1820mm×910mm、京間(本間・関西間)が1910mm×955mm。また、縁無しの正方形の畳(琉球畳と呼ばれることが多い)を使用するケースも増えて…

内外壁の下地部材のことです。

内壁の石膏ボードや合板の下地や外壁のサイディングなどの下地としても使われます。

一般に横に入れられるが、仕上げ材の貼り方によって縦に入れられる事もあります。

おおよその間隔は303mm(一尺)か455mm(一尺五寸)で入れられています。

内壁の石膏ボードや合板の下地や外壁のサイディングなどの下地としても使われます。

一般に横に入れられるが、仕上げ材の貼り方によって縦に入れられる事もあります。

おおよその間隔は303mm(一尺)か455mm(一尺五寸)で入れられています。

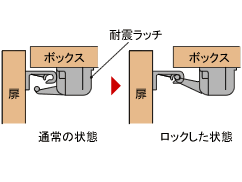

地震の際、扉が開いて中の物が飛び出さないように取り付けた掛け金のことです。

キッチンの吊り戸棚などに付けられます。

対して、中の食器等が飛び出さないように、棚の内部に取り付けた金物等をストッパーと呼んでいます。

キッチンの吊り戸棚などに付けられます。

対して、中の食器等が飛び出さないように、棚の内部に取り付けた金物等をストッパーと呼んでいます。

室内にある部屋状の収納スペースのことです。

「サービスルーム」「スペアルーム」「多目的ルーム」「フリールーム」などと表示してある場合も納戸と同義ですが、洋室としての内装を施していても居室としての基準を満たしていないことが多いです。

「サービスルーム」「スペアルーム」「多目的ルーム」「フリールーム」などと表示してある場合も納戸と同義ですが、洋室としての内装を施していても居室としての基準を満たしていないことが多いです。

床、壁、天井などに使う仕上げ材や下地材の総称です。

室内に直接面したフローリングやカーペット、タイル、壁クロス、合板、塗装材などの仕上げ材のほか、そのすぐ下の下地材を含めて内装材といいます。

室内に直接面したフローリングやカーペット、タイル、壁クロス、合板、塗装材などの仕上げ材のほか、そのすぐ下の下地材を含めて内装材といいます。

壁の中心線を結んで測った寸法のことです。

新築マンションでは、壁心計算による専有面積を表示しているケースが多いです。

これだと、壁の内側で測定する「内法計算」と比べて、壁の厚みの分だけ面積が広くなります。

新築マンションでは、壁心計算による専有面積を表示しているケースが多いです。

これだと、壁の内側で測定する「内法計算」と比べて、壁の厚みの分だけ面積が広くなります。

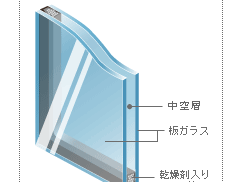

複数の板状ガラスを合わせ、断熱性や遮光性などの機能を高めたガラスのことです。

例えば、2枚のガラスの間に乾燥した空気層を設けることで、断熱性 や遮音性などを高めたものを「複層ガラス」あるいは「ペアガラス」といいます。

また、3枚のガラスを組み合わせた「三層ガラス」や、2枚のガラスの間にガスなどを注入した「LOW-Eガラス」、あるいは2枚のガラスの間を真空状態にした「真空ガラス」などもあります。

対して、ガラスの間に層を設けず、複数の板状ガラスや異材を重ねたものを「合わせガラス」といいます。

例えば、2枚のガラスの間に乾燥した空気層を設けることで、断熱性 や遮音性などを高めたものを「複層ガラス」あるいは「ペアガラス」といいます。

また、3枚のガラスを組み合わせた「三層ガラス」や、2枚のガラスの間にガスなどを注入した「LOW-Eガラス」、あるいは2枚のガラスの間を真空状態にした「真空ガラス」などもあります。

対して、ガラスの間に層を設けず、複数の板状ガラスや異材を重ねたものを「合わせガラス」といいます。

戸やドアを構成する横桟(よこさん)や竪(縦)框(たてかまち)などの骨組みの両面に、合板などを接着し、表面に桟組子(さんくみこ)がない戸(ドア)を「フラッシュ戸」や「フラッシュドア」と呼んでいます。

フラッシュ戸(ドア)には、額入りフラッシュ戸(ドア)やガラリ入りフラッシュ戸(ドア)、額・ガラリ入りフラッシュ戸(ドア)などの種類があります。

またフラッシュ戸(ドア)に用いられる素材としては、ラワンやシナノキ(家具や造作、楽器などに用いられる広葉樹)、ポリエステル、メラミン板(ともに成形材に用いられる樹脂の1種)、突き板(丸太を軸に沿って削り取ってつくられる単板)などがあげられます。

フラッシュ戸(ドア)には、額入りフラッシュ戸(ドア)やガラリ入りフラッシュ戸(ドア)、額・ガラリ入りフラッシュ戸(ドア)などの種類があります。

またフラッシュ戸(ドア)に用いられる素材としては、ラワンやシナノキ(家具や造作、楽器などに用いられる広葉樹)、ポリエステル、メラミン板(ともに成形材に用いられる樹脂の1種)、突き板(丸太を軸に沿って削り取ってつくられる単板)などがあげられます。

障子や襖のように、左右に引き動かして開け閉めを行う扉のことです。

ドアのように、戸の前後に開閉に必要な空間が必要ない、開閉操作にともなう身体の動きが少ない、などの長所があります。

その一方で、気密性・遮音性が悪い、引き込んだ戸を収納するスペースが必要などの短所があります。

ドアのように、戸の前後に開閉に必要な空間が必要ない、開閉操作にともなう身体の動きが少ない、などの長所があります。

その一方で、気密性・遮音性が悪い、引き込んだ戸を収納するスペースが必要などの短所があります。

建具枠と2枚の引き戸で構成されたものです。

建材メーカーや工務店などでは「両引き戸」と呼んでいるところもあります。

左右どちらにでも開閉できるので、使い勝手が良いのが特徴です。

玄関や室内の出入り口の戸として主に用いられるが、玄関・廊下などに一定の幅が必要です。

建具や戸の素材としては、玄関ではアルミやスチール、樹脂などが主に用いられています。

また室内ではそれらのほかに、米松やヒノキ、スギ、ヒバ、タモなどのむく材を用いるケースも多いです。

建材メーカーや工務店などでは「両引き戸」と呼んでいるところもあります。

左右どちらにでも開閉できるので、使い勝手が良いのが特徴です。

玄関や室内の出入り口の戸として主に用いられるが、玄関・廊下などに一定の幅が必要です。

建具や戸の素材としては、玄関ではアルミやスチール、樹脂などが主に用いられています。

また室内ではそれらのほかに、米松やヒノキ、スギ、ヒバ、タモなどのむく材を用いるケースも多いです。

1階部分の、柱だけで構成された吹放しの空間のことです。

フランス語のPilotis(杭)からきた言葉です。

一戸建て住宅では、玄関を2階部分より奥に引っ込めた形にすると、ピロティができます。

壁に囲まれていないので、延床面積には含まれません。

通常は、車庫や駐輪場などに使われます。

フランス語のPilotis(杭)からきた言葉です。

一戸建て住宅では、玄関を2階部分より奥に引っ込めた形にすると、ピロティができます。

壁に囲まれていないので、延床面積には含まれません。

通常は、車庫や駐輪場などに使われます。

木造住宅などで、小屋組や床組の荷重を柱などと連結して支える水平材(構造材)のことです。

柱の上に、建物の棟方向と直角に、横に渡して屋根などを支えています。

梁間方向は、一般的に建物の奥行き方向のことをいい、直角に交わる方向のことは桁行方向といいます。

柱の上に、建物の棟方向と直角に、横に渡して屋根などを支えています。

梁間方向は、一般的に建物の奥行き方向のことをいい、直角に交わる方向のことは桁行方向といいます。

建物の外観や内部を立体的に描いた透視図(Perspective)のことです。

完成予想図を描くのに用いられます。

空間のイメージがわかりやすいように、人や物、風景などもあわせて書き込まれることが多いです。

完成予想図を描くのに用いられます。

空間のイメージがわかりやすいように、人や物、風景などもあわせて書き込まれることが多いです。

一戸建て住宅やマンションなどにおいて、竪方向の各種配管(給排水管やガス管等)を通すために、床や天井などを貫通して設けられる垂直方向の空間のことです。

ちなみにエレベーターを通すために設けられた竪空間を「エレベーターシャフト」といいます。

ちなみにエレベーターを通すために設けられた竪空間を「エレベーターシャフト」といいます。

一般にセメントや砂、水を練り混ぜたセメントモルタルを「モルタル」といいます。

これを外壁などに塗り付けて仕上げる工法をモルタル塗りといいます。

一定の厚さ以上のものは、防火構造として認められています。

これを外壁などに塗り付けて仕上げる工法をモルタル塗りといいます。

一定の厚さ以上のものは、防火構造として認められています。

1mを基本寸法とする設計基準のことです。

一般的な「尺モジュール」と比べて約90mm長くなります。

そのため、

(1)廊下や階段、浴室・洗面所、トイレなどのスペースが広くなる

(2)住宅性能評価制度の「高齢者への配慮」5等級(最高等級)が取りやすい、などのメリットがあります。

しかしその半面、

(1)建物の面積が同じだとすると、廊下や浴室等のスペースが広くなる分だけ、居室の面積は狭くなる

(2)和室のデザインが崩れやすい

(3)住宅設備機器・建具等の価格やメンテナンス費用が高い

などのデメリットが指摘されています。

一般的な「尺モジュール」と比べて約90mm長くなります。

そのため、

(1)廊下や階段、浴室・洗面所、トイレなどのスペースが広くなる

(2)住宅性能評価制度の「高齢者への配慮」5等級(最高等級)が取りやすい、などのメリットがあります。

しかしその半面、

(1)建物の面積が同じだとすると、廊下や浴室等のスペースが広くなる分だけ、居室の面積は狭くなる

(2)和室のデザインが崩れやすい

(3)住宅設備機器・建具等の価格やメンテナンス費用が高い

などのデメリットが指摘されています。

花崗岩(かこうがん)のことで、神戸市御影(みかげ)が産地として有名だったことから、こう呼ばれています。

堅硬で圧縮強さや耐久性が大きく、美しい外観に特徴があり、建築物の構造・装飾に使用されることが多いです。

半面、耐火性に劣るのが短所です。

一般の住宅では、三和土(たたき)や上がり框などによく使われています。

堅硬で圧縮強さや耐久性が大きく、美しい外観に特徴があり、建築物の構造・装飾に使用されることが多いです。

半面、耐火性に劣るのが短所です。

一般の住宅では、三和土(たたき)や上がり框などによく使われています。

土地や建物の正面の幅のことです。

土地・建物の長さを表す「奥行き」の対語です。

一般に、土地や一戸建て住宅の場合は、道路が面している面を間口といいます。

角地の場合には、主要道路に面している面や玄関のある面が間口と見なされます。

またマンションでは、バルコニーなどの大きな開口部がある側面の幅を、間口ということが多いです。

土地・建物の長さを表す「奥行き」の対語です。

一般に、土地や一戸建て住宅の場合は、道路が面している面を間口といいます。

角地の場合には、主要道路に面している面や玄関のある面が間口と見なされます。

またマンションでは、バルコニーなどの大きな開口部がある側面の幅を、間口ということが多いです。

浴室の天井にビルトインされたり、壁に取り付け、浴室内の換気や暖房、浴室内に干した洗濯物の乾燥などを行う機械のことです。

湿気を取り去ることができるため、カビなども発生しにくくなります。

冬季の「入浴前の予備暖房」として使ったり、夏季の「入浴時ののぼせ防止」として風を送ることもできます。

湿気を取り去ることができるため、カビなども発生しにくくなります。

冬季の「入浴前の予備暖房」として使ったり、夏季の「入浴時ののぼせ防止」として風を送ることもできます。

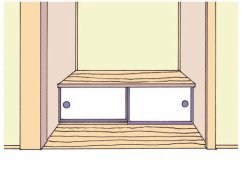

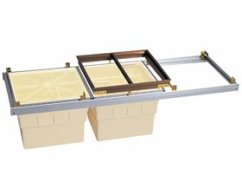

キッチンや洗面室の床下に設けられた収納庫のことです。

キッチンでは、缶詰やビン類など、洗面室では洗面・洗濯洗剤などを収納できて便利です。

ほかの居室にも設置することが可能です。

和室の畳の下を収納スペースにした床下収納もあります。

キッチンでは、缶詰やビン類など、洗面室では洗面・洗濯洗剤などを収納できて便利です。

ほかの居室にも設置することが可能です。

和室の畳の下を収納スペースにした床下収納もあります。

ユニットバスのことです。

防水性の高い樹脂素材などで床、壁、天井を一体化して成型した浴室をUBといいます。

浴槽と洗い場・シャワースペースがセットになったタイプ、浴槽等と洗面台がセットになったタイプ、そして浴槽等と洗面台・トイレの3点がセットになった(ホテル)タイプ、などがあります。

防水性の高い樹脂素材などで床、壁、天井を一体化して成型した浴室をUBといいます。

浴槽と洗い場・シャワースペースがセットになったタイプ、浴槽等と洗面台がセットになったタイプ、そして浴槽等と洗面台・トイレの3点がセットになった(ホテル)タイプ、などがあります。

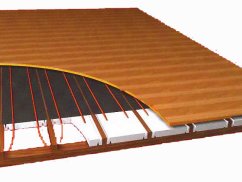

温水循環や電気発熱体で、床を加熱し、床から放射される輻射熱で部屋を暖める暖房のことです。

輻射熱は壁や天井に いったん吸収されてから放射されるので、室温はそれほど高くなくても穏やかな暖かさをもたらしてくれます。

さらに、室温にムラがないなどの特徴があります。

室内に燃焼機器がないので空気を汚さず、風を出さないため、ホコリやダニの死骸などのハウスダストが舞い上がるのも防げます。

ランニングコストが高いのがデメリットです。

輻射熱は壁や天井に いったん吸収されてから放射されるので、室温はそれほど高くなくても穏やかな暖かさをもたらしてくれます。

さらに、室温にムラがないなどの特徴があります。

室内に燃焼機器がないので空気を汚さず、風を出さないため、ホコリやダニの死骸などのハウスダストが舞い上がるのも防げます。

ランニングコストが高いのがデメリットです。

キッチンのコンロから出てくる煙や臭気を排気するために、コンロの上部に設置される設備のことです。

笠状の空気抜き(フード)と換気扇を組み合わせてあり、より排気効果を高める給気機能付きレンジフードもあります。

笠状の空気抜き(フード)と換気扇を組み合わせてあり、より排気効果を高める給気機能付きレンジフードもあります。

居住空間を、これまでより快適な形に増築、改築、修理、修繕することです。

増築や間取り変更など居住スペースを大規模に変更するものから、室内の模様替えまでを広く「リフォーム」と呼んでいます。

もっとも水漏れの修理や、建具・水栓金具の修理・交換などといったレベルのものは「小修繕」と呼び、リフォーム工事とは区別するケースが一般的です。

増築や間取り変更など居住スペースを大規模に変更するものから、室内の模様替えまでを広く「リフォーム」と呼んでいます。

もっとも水漏れの修理や、建具・水栓金具の修理・交換などといったレベルのものは「小修繕」と呼び、リフォーム工事とは区別するケースが一般的です。

もともとは沖縄地方で栽培されていた、カヤツリグサ科の「七島イ」(しちとうい)という植物を使用した畳のことを琉球畳と呼んでいました。

しかし現在は、畳表に使用されている素材に関係なく(一般的なイグサや化学素材等)、半畳サイズ(正方形)で縁無し畳を、琉球畳というケースがほとんどでです。

ちなみに本来の琉球畳には調湿性や防臭・消臭性が高く、一般のイグサと比べて耐用年数が約5倍長い、といった特性がありました。

また半畳サイズだけでなく、1畳サイズの琉球畳も存在していました。

現在、「七島イ」草を栽培しているのは、大分県など一部の地域に限られているのが現状です。

しかし現在は、畳表に使用されている素材に関係なく(一般的なイグサや化学素材等)、半畳サイズ(正方形)で縁無し畳を、琉球畳というケースがほとんどでです。

ちなみに本来の琉球畳には調湿性や防臭・消臭性が高く、一般のイグサと比べて耐用年数が約5倍長い、といった特性がありました。

また半畳サイズだけでなく、1畳サイズの琉球畳も存在していました。

現在、「七島イ」草を栽培しているのは、大分県など一部の地域に限られているのが現状です。

広くはブナ科の樹木で、ナラ、カシワなどの落葉広葉樹やカシなどの常葉樹を指しますが、建築用のオーク材としては次の5つに大きく分けることができます。

(1)北米産のホワイトオーク/スワンプ・ホワイトオーク、チェスナット・ホワイトオークなど多くの種類があります。

重く硬く、強く、心材の細孔は液体を通さない(これをチロースが発達して道管を閉塞するという)ため、ウイスキーの樽として使用されてきました。家具材や床材などにも多く用いられています。

(2)北米産のレッドオーク/ノーザン・レッドオーク、スカーレット・レッドオークなどの種類があります。

木の構造や質はホワイトオーク類によく似ていますが、道管の中にチロース…

(1)北米産のホワイトオーク/スワンプ・ホワイトオーク、チェスナット・ホワイトオークなど多くの種類があります。

重く硬く、強く、心材の細孔は液体を通さない(これをチロースが発達して道管を閉塞するという)ため、ウイスキーの樽として使用されてきました。家具材や床材などにも多く用いられています。

(2)北米産のレッドオーク/ノーザン・レッドオーク、スカーレット・レッドオークなどの種類があります。

木の構造や質はホワイトオーク類によく似ていますが、道管の中にチロース…

玄関等のドアが大小サイズの観音開きになっているものです。

普段の出入りには大きい方のドアだけを使い、小さい方のドアは鍵をかけて開かないようにしておきます。

必要に応じて小さなドアの鍵を開けると、開口部をより大きくでき、大型家具を搬入する時などに便利です。

普段の出入りには大きい方のドアだけを使い、小さい方のドアは鍵をかけて開かないようにしておきます。

必要に応じて小さなドアの鍵を開けると、開口部をより大きくでき、大型家具を搬入する時などに便利です。

ダイニングとリビングとひとつながりの空間に設置されたキッチンのことです。

ダイニングやリビングとキッチンとの間に仕切りがないため、部屋が広く見えるのが特徴です。

ただしキッチンの様子が丸見えになり、臭いや音がLDK内に広がってしまうなどの課題も指摘されています。

キッチンの配置や、臭いや油汚れの飛散を防止するためのガラス製のガードを設けるなどの工夫が必要です。

ダイニングやリビングとキッチンとの間に仕切りがないため、部屋が広く見えるのが特徴です。

ただしキッチンの様子が丸見えになり、臭いや音がLDK内に広がってしまうなどの課題も指摘されています。

キッチンの配置や、臭いや油汚れの飛散を防止するためのガラス製のガードを設けるなどの工夫が必要です。

柱や建具など厚みのあるものの内側を測る寸法で、柱間隔や窓・出入り口幅を計測する時に用いられます。

建物の有効面積を算出する場合には、壁の内側と内側を測る内法計算で考えます。

対して、部材等の中心線を基準に測定するやり方を「心々」「真々」(しんしん)、部材等の外側を基準に想定するやり方を「外法」といいます。

建物の有効面積を算出する場合には、壁の内側と内側を測る内法計算で考えます。

対して、部材等の中心線を基準に測定するやり方を「心々」「真々」(しんしん)、部材等の外側を基準に想定するやり方を「外法」といいます。

木造住宅の土台や鉄骨造の柱脚部などを基礎に緊結するために用いられる、ステンレス製の接合金物のことです。

基礎コンクリートの中に埋め込まれたアンカープレートにアンカーボルトを差し込み、連結することで、耐震性をアップさせます。

また、マンションにおいては電気温水器固定の際に使用されたりもします。

基礎コンクリートの中に埋め込まれたアンカープレートにアンカーボルトを差し込み、連結することで、耐震性をアップさせます。

また、マンションにおいては電気温水器固定の際に使用されたりもします。

バリアフリーとは、Barrier Freeで、障害者や高齢者などが生活する上で障壁(バリア)となる部分を取り除くことです。

具体的には、

(1)玄関や上がり框などを除いて、住戸内の段差を極力解消する

(2)居室や廊下、階段、浴室やトイレなどに滑りにくい床材を使用する

(3)玄関や室内の出入り口の段差解消と十分な幅を確保する

(4)介護しやすいように、あるいは車イスに乗ったままでスムーズに出入りできるように、トイレや浴室、洗面所などの広さを確保する

(5)玄関や廊下、階段、トイレや浴室、洗面所などの必要な箇所に手すりなどを設置する

(6)トイレや浴室、洗面所などに、ヒートショック(急 激な温度差によって心拍数や血…

具体的には、

(1)玄関や上がり框などを除いて、住戸内の段差を極力解消する

(2)居室や廊下、階段、浴室やトイレなどに滑りにくい床材を使用する

(3)玄関や室内の出入り口の段差解消と十分な幅を確保する

(4)介護しやすいように、あるいは車イスに乗ったままでスムーズに出入りできるように、トイレや浴室、洗面所などの広さを確保する

(5)玄関や廊下、階段、トイレや浴室、洗面所などの必要な箇所に手すりなどを設置する

(6)トイレや浴室、洗面所などに、ヒートショック(急 激な温度差によって心拍数や血…

間取りとは、洋間、和室の別、また部屋数とリビングの広さを、たとえば「2LDK」のように、ひとつの数字と三つ以内のアルファベットで表記したものです。

広告やパンフレットでは、これに加え、「間取り図」がついていて、部屋の配置がわかるようになっています。

居住用の部屋の定義は、天井の高さが210cm以上、窓の面積が部屋の面積の七分の一以上あることです。

この条件を満たしていないものは「部屋」ではなく、「納戸」で、間取り図では従来S、Nなどと表示されてきました。

しかし、最近はDENやDR、DSなど、一見「部屋」のような印象を与える略号で表示されている場合が多いです。

広告やパンフレットでは、これに加え、「間取り図」がついていて、部屋の配置がわかるようになっています。

居住用の部屋の定義は、天井の高さが210cm以上、窓の面積が部屋の面積の七分の一以上あることです。

この条件を満たしていないものは「部屋」ではなく、「納戸」で、間取り図では従来S、Nなどと表示されてきました。

しかし、最近はDENやDR、DSなど、一見「部屋」のような印象を与える略号で表示されている場合が多いです。

上がり框(かまち)とは、玄関の上がり口で、段差の高いほうの床に取り付ける横木のことです。

以前は、ここに腰を下ろし、靴を履いたり脱いだりするためのものでした。

ケヤキなど木目の美しい材料か、マンションなどでは人造大理石や御影石などを使う場合もあります。

高齢者対策としては、上がり框につまずかないように、玄関の壁に手すりを取り付けるなどの対応がなされているのが望ましいです。

以前は、ここに腰を下ろし、靴を履いたり脱いだりするためのものでした。

ケヤキなど木目の美しい材料か、マンションなどでは人造大理石や御影石などを使う場合もあります。

高齢者対策としては、上がり框につまずかないように、玄関の壁に手すりを取り付けるなどの対応がなされているのが望ましいです。

幅木とは、壁が床に接する部分に設けられた横板のことです。

おもに、壁面下部の損傷、汚れを防ぐものになります。

床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられます。

汚れや傷を防止する目的とし、施工上、納まりをよくする目的で使用されます。

壁面より出る出幅木、壁面より引っ込む入幅木、壁面と同面の平幅木があります。

素材には木だけではなく、プラスチック製の商品のもあります。

おもに、壁面下部の損傷、汚れを防ぐものになります。

床との継ぎ目にある壁の最下部に取り付けられます。

汚れや傷を防止する目的とし、施工上、納まりをよくする目的で使用されます。

壁面より出る出幅木、壁面より引っ込む入幅木、壁面と同面の平幅木があります。

素材には木だけではなく、プラスチック製の商品のもあります。

防水パンとは、洗濯機を置くための防水を目的としたスペース、洗濯機置場です。

室内洗濯機置場にあるプラスチック製の四角い皿のような形のものです。

洗濯機周辺の防水に役立ち、ホースが外れたときにも、漏水事故をある程度軽減してくれます。

室内洗濯機置場にあるプラスチック製の四角い皿のような形のものです。

洗濯機周辺の防水に役立ち、ホースが外れたときにも、漏水事故をある程度軽減してくれます。

LDKとは、リビングダイニングキッチンのことです。

ダイニングは食事。

キッチンは台所。

ですので、DKは、台所兼食事室のことです。

LDKは、さらにこれに居間の機能が加わったものです。

1LDKは、居室ひとつと居間兼台所兼食事室がひとつという間取りです。

ダイニングは食事。

キッチンは台所。

ですので、DKは、台所兼食事室のことです。

LDKは、さらにこれに居間の機能が加わったものです。

1LDKは、居室ひとつと居間兼台所兼食事室がひとつという間取りです。

日光を積極的に室内に取り入れるために、屋根や壁などの全てまたは一部をガラス張りにした部屋です。

住宅などではリビングなどに隣接させて設けられることが多いです。

マンションではバルコニーの無い部屋でバルコニーのかわりに設けられることが多いです。

住宅などではリビングなどに隣接させて設けられることが多いです。

マンションではバルコニーの無い部屋でバルコニーのかわりに設けられることが多いです。

サービスルームとは、近年、不動産の広告やパンフレットでよく見かけるようになった表現ですがが昔の呼び名で言えば「納戸」のことです。

「2LDK+S」などという表示を、間取り図でよく見かけますが、この「S」はサービスルームで、呼び名はルーム=部屋ですが、居室の条件を満たしていない納戸のことです。

現在では、このほかにも、STR、DENなどさまざまな表示をされていますが、間取り図では一見部屋なのに、このような略語が書いてあれば、それはサービスルームと同じ「納戸」だという意味です。

ちなみに、SではなくSRとある場合は、サンルームのことです。

「2LDK+S」などという表示を、間取り図でよく見かけますが、この「S」はサービスルームで、呼び名はルーム=部屋ですが、居室の条件を満たしていない納戸のことです。

現在では、このほかにも、STR、DENなどさまざまな表示をされていますが、間取り図では一見部屋なのに、このような略語が書いてあれば、それはサービスルームと同じ「納戸」だという意味です。

ちなみに、SではなくSRとある場合は、サンルームのことです。

LL-45とは、遮音等級のL値が45だという意味です。

L値は30~70までで、数値が大きいほど遮音性が低いです。

LL-50が標準なので、45なら標準より少しいいということになります。

住 居の遮音性についての表示のひとつです。

適用等級の意味を言葉で書いてみますと、

LL-50、人の走り回り、飛び跳ねなどが、「小さく聞こえる」。

LL-45、同じ物音が、「聞こえるが意識することはあまりない」。

LL-40、「かすかに聞こえるが遠くから聞こえる感じ」。

となります。

最近のマンションではリノベーションの際は、LL-45等級のフローリング使用を義務付けているとこがほとんどです。

L値は30~70までで、数値が大きいほど遮音性が低いです。

LL-50が標準なので、45なら標準より少しいいということになります。

住 居の遮音性についての表示のひとつです。

適用等級の意味を言葉で書いてみますと、

LL-50、人の走り回り、飛び跳ねなどが、「小さく聞こえる」。

LL-45、同じ物音が、「聞こえるが意識することはあまりない」。

LL-40、「かすかに聞こえるが遠くから聞こえる感じ」。

となります。

最近のマンションではリノベーションの際は、LL-45等級のフローリング使用を義務付けているとこがほとんどです。

防音・保温・防寒などの目的で二つのサッシを二重に取り付け、気密性を高めたものです。

サッシ間の空気層の断熱効果により結露防止にも有効です。

サッシの召し合わせ部分の気密性を高め、ガラスをペアガラスにするなど、2重サッシの機能を1枚のサッシに集約した断熱防音サッシもあります。

ペアガラス(複層ガラス)、断熱サッシがそれにあたります。

サッシ間の空気層の断熱効果により結露防止にも有効です。

サッシの召し合わせ部分の気密性を高め、ガラスをペアガラスにするなど、2重サッシの機能を1枚のサッシに集約した断熱防音サッシもあります。

ペアガラス(複層ガラス)、断熱サッシがそれにあたります。

サッシとは、ガラス窓に使う、金属製の窓枠のことです。

サッシは、工事としては、ガラス類、玄関やバスルームのスチール製のドア、網戸などと同様、金属製建具工事の段階で備え付けられます。

最近では、防音効果を高めるため、ペアガラス、ペアサッシ(窓、サッシを二重にしたもの)が多くなってきています。

窓サッシの遮音等級を表すのは、「Ts」という記号で、Ts-15から、Ts-40まで5等級刻みに段階があり、数字が大きいほど遮音性能が高いです。

ほかにJIS規格・T値もあるが、内容はほぼ同じで、Ts-25がT―1に、Ts-40がT―4に相当します。

数字が大きいほど遮音性能が高いです。

サッシは、工事としては、ガラス類、玄関やバスルームのスチール製のドア、網戸などと同様、金属製建具工事の段階で備え付けられます。

最近では、防音効果を高めるため、ペアガラス、ペアサッシ(窓、サッシを二重にしたもの)が多くなってきています。

窓サッシの遮音等級を表すのは、「Ts」という記号で、Ts-15から、Ts-40まで5等級刻みに段階があり、数字が大きいほど遮音性能が高いです。

ほかにJIS規格・T値もあるが、内容はほぼ同じで、Ts-25がT―1に、Ts-40がT―4に相当します。

数字が大きいほど遮音性能が高いです。

テラコッタとは、装飾などに使用される素焼きの陶器のことです。

赤褐色の内外装タイルや、屋根瓦などに使われてきました。

テラコッタはイタリア語で、テラは土を意味し、コッタは焼くを意味します。

もともとは、粘土を素焼きにして作った器や塑像などの総称のことです。

赤褐色の内外装タイルや、屋根瓦などに使われてきました。

テラコッタはイタリア語で、テラは土を意味し、コッタは焼くを意味します。

もともとは、粘土を素焼きにして作った器や塑像などの総称のことです。

バーチとは、主に寒冷地に生育する樹木で、カバノキ科の広葉樹などのことです。

木材としては、水に強く、粘りがあり、反りなどの狂いが少なく、磨くと艶がより美しくなるので、家具やフローリングなどに用いられることが多いです。

木材としては、水に強く、粘りがあり、反りなどの狂いが少なく、磨くと艶がより美しくなるので、家具やフローリングなどに用いられることが多いです。

出窓とは、建物の外壁から外部に張り出した窓のことです。

出窓には張り出し部分が台形のベイウインドウや、弓形に張り出したボウウインドウなど、形状により名称がことなります。

出窓のメリットとしては、空間を有効利用出来ることや、室内を、広く見せる効果があげられます。

出窓の張り出し長さは主に50㎝未満が多いです。

これは、建築基準法で、出窓は外壁から外部に張り出した長さが50cm未満であれば、床面積から除外されるとしているからです。

出窓には張り出し部分が台形のベイウインドウや、弓形に張り出したボウウインドウなど、形状により名称がことなります。

出窓のメリットとしては、空間を有効利用出来ることや、室内を、広く見せる効果があげられます。

出窓の張り出し長さは主に50㎝未満が多いです。

これは、建築基準法で、出窓は外壁から外部に張り出した長さが50cm未満であれば、床面積から除外されるとしているからです。

土壁とは、土を使用してつくられる左官仕上げの壁のことです。

日本家屋の伝統的な壁のひとつで、湿気の吸収・排出、断熱、遮音、耐火性、結露防止などに優れている壁です。

夏涼しく冬暖かいなど、室内の温湿度が安定するので、高温多湿の日本の気候に適しているとされています。

築年数の古いマンションの和室でよく見られます。

日本家屋の伝統的な壁のひとつで、湿気の吸収・排出、断熱、遮音、耐火性、結露防止などに優れている壁です。

夏涼しく冬暖かいなど、室内の温湿度が安定するので、高温多湿の日本の気候に適しているとされています。

築年数の古いマンションの和室でよく見られます。

タイルカーペットとは、カーぺットを正方形に加工した、タイル状のカーぺットのことです。

正方形にカットされたタイル状のカーペットを、接着剤やピンを使用せず敷き詰めて使用します。

一般的には、45cm~50cm角の大きさです。

タイルカーペットは、汚れた部分だけを取り替えたり、床下の配線工事などのための一時的な取り外しにも簡単に対応できるので、住宅よりもオフィスなどでよく採用される傾向にあります。

正方形にカットされたタイル状のカーペットを、接着剤やピンを使用せず敷き詰めて使用します。

一般的には、45cm~50cm角の大きさです。

タイルカーペットは、汚れた部分だけを取り替えたり、床下の配線工事などのための一時的な取り外しにも簡単に対応できるので、住宅よりもオフィスなどでよく採用される傾向にあります。

タイルとは、土・石などを焼き固め、板状につくられた陶磁器質の建材のことです。

タイルの種類は、吸水率によって、陶器質、磁器質、せっ器質の3種類があります。

その特徴は、耐火性、防水性、耐候性に優れていることです。

これによりタイルは、住宅などでは、外壁や水まわりを中心とした内装用の建材として人気があります。

タイルの種類は、吸水率によって、陶器質、磁器質、せっ器質の3種類があります。

その特徴は、耐火性、防水性、耐候性に優れていることです。

これによりタイルは、住宅などでは、外壁や水まわりを中心とした内装用の建材として人気があります。

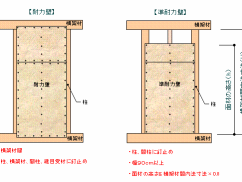

耐力壁とは、住宅などの建物に、地震の揺れやその他の外力がかかった場合、その水平力を支持するために構造を支持する壁のことです。

耐力壁の条件は建築基準法第20条の規定に基づいた要件を充たす壁であるです。

その構造は、建築基準法で細かく規定されています。

耐力壁の条件は建築基準法第20条の規定に基づいた要件を充たす壁であるです。

その構造は、建築基準法で細かく規定されています。

石膏ボードとは、石膏を練って平らにし、パーライトなどを少量混入したものを芯材とし、その両面を厚紙で覆って平らな板状にした建材のことです。

石膏ボードの特徴は、不燃性であり、耐火性や遮音性に優れています。

主に住宅などの壁や天井の内装下地材として使用されています。

石膏ボードの特徴は、不燃性であり、耐火性や遮音性に優れています。

主に住宅などの壁や天井の内装下地材として使用されています。

人造大理石とは、人工的に加工成型し、大理石のように作られた大理石風素材のことです。

人造大理石の種類としては、ポリエステル樹脂系と、アクリル樹脂系のものがあります。

それぞれの違いは、ポリエステル樹脂系は透明感があり、アクリル樹脂系は陶器に近い肌合いがあります。

性能的には、アクリル系の人造大理石のほうが高いといわれています。